من متن التفاصيل الذاتية، وفي قلب التعبير الجمالي الحرّ عن خصوصية الإنسان الفرد الذي يبدو مشغولًا بهواجسه، وارتباكاته، وتناقضاته اللانهائية دون خجل الإفصاح عنها، تنطلق كتابة الروائي الراحل الكبير حمدي أبو جليل، مسكونة بتعرية الذات، وفضح المسكوت عنه في حيواتها المتعددة التي لا تستقر عند هوية ثابتة، أو صيغة أحادية للوجود الإنساني.

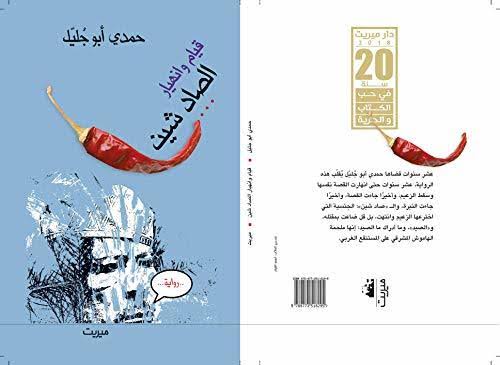

وتتنامى هذه البنية المركزية في أعماله جميعها، وتأخذ أشكالًا وصيغًا سردية مختلفة، وتصبح مثل حجر زاوية يمكن النفاذ منه بعمق إلى جوهر نصوصه الروائية. فنراها تأخذ مثلًا في روايته الأولى "لصوص متقاعدون" تيمة الهامش القصي، أو على وجه الدقة تلجأ إلى ما أسميته بـ"هامش ما بعد القاع"، وتأخذ المسار ذاته في "الفاعل"، التي حازت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأميركية في القاهرة، ولكن من خلال بنية أكثر تشظيًا، واستعمالا للعب الفني. ثم تلجأ إلى تفتيت البنية الروائية الصلدة في روايته الثالثة "قيام وانهيار الصاد شين"، مع التركيز على مجموعات اجتماعية هامشية مغايرة "الصاد شين"، واستخدام أوسع للغة المحكية، واللهجة البدوية، واتساع أكبر لجغرافيا السرد.

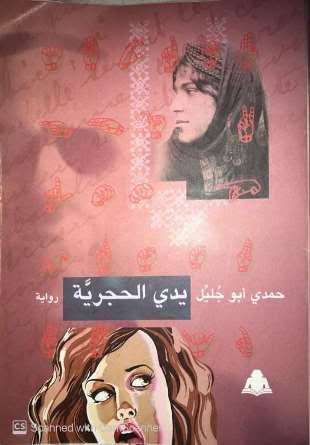

وهنا سنفكك الروايتين الأخيرتين المنشورتين للروائي حمدي أبو جليل، وأعني (قيام وانهيار الصاد شين)، و(يدي الحجرية).

"قيام وانهيار الصاد شين".. رواية الارتحال والسخرية من العالم

بتاج مكسور ووجه يختلط فيه الواقعي بالسيريالي يشبه القذافي، وثمرة فلفل حمراء تعلو التاج (الفلفل الأحمر يرمز في دلالته الاجتماعية إلى القسوة والشظف ومرارة العيش)، يأتي الغلاف المبدع الذي خطه الفنان أحمد اللباد لرواية "قيام وانهيار الصاد شين" للكاتب الروائي حمدي أبوجليل، والصادرة في القاهرة عن دار( ميريت) للنشر، والتي يحيلك عنوانها إلى "قيام وانهيار آل مستجاب"، المجموعة القصصية للكاتب الراحل محمد مستجاب، غير أنه في "قيام وانهيار الصاد شين" نحن بإزاء زمن يتداعى، وتحولات مرعبة تخص الأمكنة والبشر على كافة المسارات السياسية والثقافية، لنصبح أمام مؤشرات زمانية تتصل بالزمن الداخلي للرواية، من جهة، وترتبط بالسياق العام من جهة ثانية، خاصة فيما يتعلق بالسبعينيات التي شهدت تحولا عاصفا في بنية المجتمعات العربية، غير أن رصد تجليات السبعينيات هنا لا يتطرق للمدلول السياسي القح، قدر ما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية العاصفة التي أوقعت هذه المنطقة من العالم في قبضة الرجعية المدعمة بسطوة المال ومظاهر التدين الزائف، التي استشرت في التسعينيات من القرن الماضي مع تغول جماعات الإسلام السياسي، ويدرك الروائي هنا تلك الصلة الفكرية بين عقدي السبعينيات والتسعينيات التي كانت ارتفاعا لوتيرة النغمة الدينية المسيسة في محاولتها لالتهام العالم العربي، ليتحرك النص في تلك المساحة الجدلية التي أسميها بتحولات المكان/ تحولات البشر.

تعتمد الرواية في بنائها على آلية التوالد الحكائي، وهي ابنة وفية لصيغة الحكاية الشفاهية، وتتواتر الفصول السردية المُشَكِّلة للرواية، وتستمر من الفصل الأول(اتضح أن الزعيم نفسه صاد شين)، ووصولا إلى الفصل الاخير (سان فيكتوريا)، ولنصبح أمام جغرافيا سردية متسعة باتساع خبايا ليبيا وأراضيها الشاسعة، وبالتداخلات بين صحراء الفيوم وليبيا، بين بدو الغرب وبدو الشرق، بين (الصاد شين) الممثلين لتلك المنزلة بين المنزلتين، فلا هم ليبين خلص، ولا هم غير ذلك، تبدو جنسيتهم المخترعة من قبل الزعيم، اللفظة التي تتواتر على نحو كاريكاتوري في النص، وبمدلولات أخرى أيضا منها المدلول الشعبي حينما يخاطب مثلا الكاتب قارئه مباشرة، موظفا تقنية كسر الإيهام، ومحطما ذلك الجدار الوهمي بين النص والمتلقي، فيقول: (الزعيم ولد في الفيوم يا زعيم )، حيث الانحراف بلفظة الزعيم عن مسارها المألوف إلى مسار شعبوي، ومتداول في الحياة اليومية، يحدده النص ذاته وفقًا للسياق السردي.

فبدو الصحراء االغربية في مصر الذين يفدون إلى ليبيا ليحصلوا على جنسية الصاد شين(وهي اختصار لمفردتي الصحراء الشرقية)، والذين يوثق الكاتب حكايتهم، وينحو أحيانا منحى تسجيليا معنيا بالإخبار عنهم، كما يفعل في فصله "مصدر الصاد شين" على سبيل المثال، أو في فصله المركزي المتماس مع عنوان الرواية أيضا "الصاد شين"، عبر لغة تقريرية لا تخلو من سخرية: "الصاد شين أو أبناء الصحراء الشرقية جنسية اخترعها الزعيم القائد، حقيقة لا خيالا، تعتبر هي والكتاب الأخضر والنهر الصناعي العظيم من بنات أفكاره، بل إنها الفكرة الوحيدة التي اكتملت وتحققت، فالنهر الصناعي العظيم ما زال لم يجرِ نهائيا، أو أنه لم يجرِ الجريان اللائق بعظمته، ومقولات الكتاب الأخضر تهاوت واحدة تلو الأخرى على صخرة إباء الشعب الليبي العظيم، وهو نفس الإباء الذي أودى بالزعيم نفسه في نهاية المطاف".(ص60).

وما بين التقلبات والارتحالات القلقة للراوي البطل وأشياعه وخصومه، وذويه من أبناء الصاد شين( الصحراء الشرقية)، أو أقربائه من الليبين الخلص، وما بين البدو والفلاحين، والمهاجرين والوافدين، ما بين الإخفاق في الهجرة إلى إيطاليا، وما بين السفر بعيدا والعودة فرارا، تتشكل ملامح التغريبة السردية التي تغاير المستقر من التغريبات، لكنها تحتفظ بروحها القلقة، روح الفتى (الصِّيد)، أي ذلك الفتى الذي يعدو سريعا، الخطّاف، الذي يقنص الأشياء، ولم يزل يحتفظ بسذاجة ريفي عايشه، أو بدوي كانه.

يحيل الكاتب في استهلاله السردي إلى الشاعر المصري أسامة الدناصوري، وتبدو محاولة استعادة الدناصوري هاجسا لدى حمدي أبوجليل، فهو يبثه نجواه تارة، ويحكي عنه تارة ثانية كما فعل من قبل في كتابه( الأيام العظيمة البلهاء/ طرف من خبر الدناصوري).

لا يلبث أن يكسر الكاتب إيقاعه اللغوي منذ اللحظة الأولى، وكأن ثمة إصرارا على مواصلة الحكي بطريقته ذات الطابع الشفاهي، إن الأسلوب هنا يبدو ابنا لروح الكتابة والأنساق الفكرية والجمالية التي ينطلق منها الكاتب ذاته، ويصدر عنها، معتمدا على ذلك العقد السردي بينه وبين متلقيه، منذ المفتتح وحتى الختام.

تعد السخرية تيمة مركزية في الرواية، وبنية مهيمنة عليها، وتتجاوز السخرية هنا مساءلة العالم والواقع المحيط إلى السخرية من الذات نفسها، والتندر الدائم عليها، وتتعدد مستويات السخرية من توظيف المفارقات الساخرة مثل مشهد العم الذي يحرص على امتهان زوجة أخيه بعبارة (يا ولية)، وبان ابنها (الراوي/ البطل) ليس أكثر من "تربية ولية"، مع أن زوجة العم التي يأتمر بأمرها ليست أكثر من "ولية" أيضا بتوصيف النص!

تأخذ السخرية بعدا آخر، يتجلى في تلك العلاقة المضمرة الرهيفة بين الأمم والراوي:" أمي كانت تقول لي:"انت مش ماشي على قدك". وكنت باقول لها بغيظ" أنا لو مشيت على قدي تماما هنام"، هاغطس تقريبا، مش هاتحرك أساسا".(ص11).

تدخل السخرية في صلب الرواية وتصبح بنية مهيمنة بالفعل حين تتجلى المفارقة الساخرة في كون أبناء "الصاد شين" يبدون مهمشين وحاكمين في نفس الآن، ومبعدين ومقربين من السلطة معا.

تعد السخرية ابنة الموقف السردي في الرواية، وتحضر كثيرا في الحكايات الفرعية داخلها مثل حكاية ( أبو النيد) المصري من بدو الفيوم والذي لا يجيد سوى اللهجة البدوية ويعتقد الليبيون الذين احتجزوه بأنه من بنغازي من أعداء "الزعيم"، وكلما يطلب منه الراوي أن يتحدث باللهجة المصرية كي يدركوا أنه مصري لا يستطيع أن يدير حوارا معهم!.

يكسر الكاتب أفق الإيهام بين المتلقي والنص دائما، ويضع ذلك في إطار الحكي الشفاهي الذي يعتمد عليه في بناء نصه، ويوهم أحيانا متلقيه بالتداعي الحر، وفي النص ما يسمى بأرق الهويات وتصارعها، وحضور لمساءلة الذات على نحو يتسع طول الرواية من قبيل: "دائما أنا الروح الساذجة في المحفل اللئيم" (ص17).

يصحب الإخفاق الراوي في رحلته في ليبا وإيطاليا معا، ولا تلبث الأيام التي تبتسم أن تدير ظهرها ليعود فارًّا من الألبان مواصلا هوايته في الضحك على كل من يعرفهم وآخرهم "كريم" المغربي، الذي يعده بأنه سيطير إلى فرنسا ليجلب المال من أقاربه، ويطير بالفعل، ولكن إلى مصر، تاركا كريم لمصيره المحسوم تقريبا، وما بين أجواء الارتحال القلق في بلدان وأمكنة مختلفة، تلوح روح الشطار والعيّارين القادرين على التخفي، مثلما يهرب هنا الراوي البطل من الأفارقة، ومن الشرطة الليبية، ومن خفر السواحل، ومن البوليس الإيطالي، حياة تبدو خشنة وقاسية ومتصعلكة لكنها لن تعدم قارئها سخرية من العالم الذي يقرؤه، سواء بوصفه شريكا في إنتاجه، أو متفرجا عليه، أو نائيا بنفسه فيشاهده عبر زجاج، لكن التورط في هذا العالم سيلاحق متلقيه الذي سيكون هنا في قلب المأساة، قلب الفوضى، قلب العبث.

"يدي الحجرية".. رواية الذات والولع بالتفاصيل الصغيرة

يبدو أن الروائي الكبير حمدي أبو جليل قد عثر على جانب من ضالته الإبداعية في روايته الجديدة "يدي الحجرية"، والصادرة في القاهرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يبدو المؤلّف مؤرقًا بالكتابة، وبهواجس التجديد في السرد، والتعاطي مع الرواية من منظورات تتجاوز فكرة المقولات الكبرى، والقضايا الكلية، والرموز السياسية، وهذا لا يعني أنها ليست موجودة، لكنها هنا ليست غاية في ذاتها، وليست قضية الرواية لديه.

في "يدي الحجرية"، تحضر الذات الساردة منذ البداية، منذ العنوان المنحوت كما نحت يحيى ابن أخت الراوي يدًا حجرية تشبه يد الخال الغارق في التيه، والفوضى، والارتباك.

اليد اليسرى لكاتب يحضر في النص بنفسه، ولا يحضر متخفيًا خلف الراوي أو الشخصية الروائية على سبيل المباعدة الفنية، ويتم التركيز على هذا، والإبانة عنه بلا مواربة، إذ إن هناك إلحاحًا على هذا الحضور تكشف عنه عشرات المقاطع السردية داخل الرواية.

إن الرغبة في نسف المسافة بين الراوي الضمني للعمل والمؤلف، تتجلى هنا في استحضار ياء المتكلم في العنوان، فبدلًا من "اليد الحجرية"، مثلًا أو حتى "يد حجرية"، يكون العنوان نصًّا على التماهي بين الكاتب والكتابة، يليه المفتتح السردي (بيت أمي) بضمير المتكلم، حيث وضعية السارد العليم، وموقعه داخل الحكاية بوصفه فاعلها الرئيسي: "أكتب الآن في بيت أمي، البيت الذي أحبته أمي (...) أوض بيتنا مقسمة بين الحيوانات، اتناشر أوضة، حداشر للحيوانات، وواحدة لنا، الحقيقة اثنتين، واحدة لنا، والثانية للضيوف" ( ص 7).

تنهض الرواية على تكنيك الوحدات السردية المتصلة المنفصلة. كلّ مقطع يعبّر عن حالة سردية داخل المجرى العام للرواية، وتتكامل هذه المقاطع وتتآزر لتشكل النسيج الروائي للنص الذي يتوزع بين أمكنة مختلفة، وأزمنة متعددة، وحيوات متباينة أيضًا لشخوص متنوعين (أوروبيون، وأفارقة، وآسيويون).

ويتيح هذا النسق من البناء للكاتب حرية الحراك الزماني والمكاني، لذا تجد في الرواية انتقالات متعددة بين الآن وهنا، وثورة 1919 في مصر، وثورة الطلبة في فرنسا 1968، وستجد حضورًا لمحمد على باشا وسعيد باشا، وشيوخ قبائل الرماح الأربعين الذين ذبحهم سعيد باشا في سراية "أم حليجة" بمكيدة خادعة.

ثمة جغرافيا سردية متعددة أيضًا بين تولوز (فرنسا)، الفيوم (مصر)، أسبانيا وتنرانيا وكينيا. فالحدث الروائي يحدّد وجهته السارد الرئيسي/ الكلّي الذي يحكي قابضًا على زمام الحكي منذ البداية، وحتى النهاية، ويختار أمكنته، وفضاءاته (سواء في عزبة دانيال بالفيوم، أو تولوز، أو في سراية أم حُليجة، أو في بيت مراية)، ويحدد المحكي عنهم أيضًا، سواء أكانوا شيوخ الرماح الأربعين، أو أبناء العِزب التسع، أو فلاح بني سويف، أو المخلطين أو الفرنسيين. وسواء أيضا المرأة الفرنسية المركبة "مراية" أو البدوية "رسم" الأنثى المتفجرة، والجدة القاسية التي رفضت زواج "كرومة" البدوي من "شفيقة" الفلاحة.

وعبر هذا الارتحال القلق للراوي البطل الباحث عن أحلام الكتابة، والتحقق، والنهم للحياة والنساء، تتشكل سرديات النص الموزعة بين ثقافات الشرق، والغرب، وتكوينات الهويات الفرعية المزدحمة بتباينات القرى والمدن، البدو والفلاحين، في ظل عالم من المجازات اليومية الخشنة.

وتظل التباينات عنصرًا مركزيًا في السرد، تبنى عليه المفارقات الساخرة التي تعد تكنيكًا أصيلًا تنهض عليه الرواية، وتصبح السخرية روحًا مسيطرة على بنية السرد، فالروح الاستعلائية التي يقابل بها فلاح بني سويف، تتخفى خلف المشهدية الساخرة، وإن لم تنف حاجة النص إلى استحضار أصوات سردية أخرى تخلق المنطق الديموقراطي للسرد.

تتنوع التكنيكات في "يدي الحجرية"، تبدأ من كون السخرية بنية مهيمنةDominant Strucure ، وتتسع لتشمل التناص مع الشعر البدوي، والخضوع لمنطقه الجمالي في استحضار الحكاية، والاهتمام بروايته، وتتولد مقاطع من قلب عالم موغل في محليته وخصوصيته، يقدمه الكاتب بلا تعقيدات، من قبيل ما نرى في حكاية ( فرحات بومحارب) وقصيدته في الفصل السردي (يوم حرق اللحاف الساتان الأحمر).

ويلجأ الكاتب كثيرًا في روايته إلى توظيف تكنيك كسر الإيهام، ويستعمله في أكثر من موضع، ويؤدي أكثر من وظيفة داخل الرواية، من قبيل: "وفجأة وقعت ثورة 19 فصار من أبطالها المجهولين، أرى أصدقائي يبتسمون، لِنقل: كان إحدى ضحاياها المخفيين. وهو كان ضحية لا مراء فيها، ومن حقنا أن نطلب تعويضًا فيه" (ص13).

تتعدد اللغات داخل الرواية، ما بين الفصحى بتنويعاتها، واللغة المحكية، وتوظيف معجم ابن مكانه، وبيئته المحلية، وتشكيل تباينات في إيقاع الحكاية ذاتها من خلال اللغة المستخدمة، والموزاييك المتنوع الضفاف في ظل بنية روائية متناغمة.

وبعد.. ليس من قبيل المجاز او الإنشاء ان نعلن أنه برحيل حمدي أبو جليل تفقد الرواية المصرية واحدا من مغامريها الكبار، وروائييها الذين أوجبوا على أنفسهم فتح مسارات مغايرة في الكتابة، بل وفي النظر إلى الواقع، والعالم، والأشياء. وهذا ما يتجلى عبر النظر المتأمل للمنجز الروائي للكاتب الفذ في مسيرة السردية المصرية والعربية الراهنة.