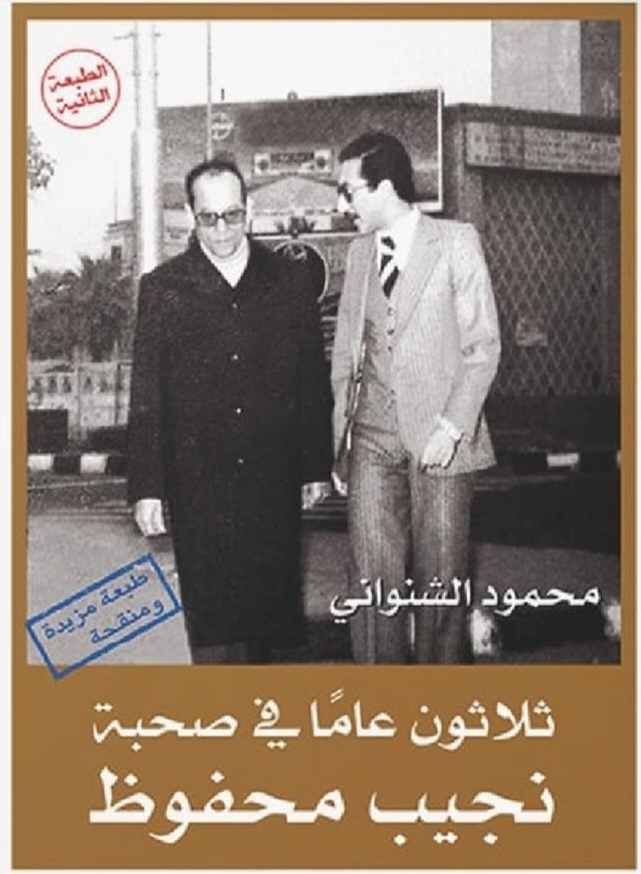

في كتابه "ثلاثون عاما في صحبة نجيب محفوظ"، الصادر عن صفصافة للنشر، روى الدكتور محمود الشنواني عما شاهده فى جنازة أستاذه العظيم نجيب محفوظ، وعما حدث حتى رقد جثمانه العطر على أرض المدفن.

يقول الشنواني:

صباح الأربعاء 30 أغسطس، رنَّ جرس هاتفي، وجاءني صوت

الصديقة المهندسة عزيزة الياسرجي:

« عرفت الخبر؟.»

اختناق صوتها وأخبار الأيام الماضية كانت الإجابة:

رحل عن عالمنا أستاذي وحبيبي وصديقي.

رحل من أجده في حنايا وجداني وفي سماء تفكيري.

رحل أبي الروحي.

رحل الإنسان النبيل العظيم المدهش.

وفاض قلبي بالدموع، حزينة لكنها صافية رقيقة. لم أجد أمام عيني سوادًا ولا كآبة، بل ألم الفراق النبيل الذي يذكر الإنسان بمشاهد صحبة جميلة دافئة محبة.

استعددت للخروج للجنازة بمجرد إعلان مكانها، ولكن تم

إذاعة خبر أن رئيس الجمهورية أمر بجنازة عسكرية في اليوم

التالي وأنه سيشارك فيها.

كان يومًا من الصمت والخلوة والذكريات.

عرفنا أن الأستاذ أوصى بما تهوى روحه حقًّا، أن يكون وداعه

للدنيا حبًّا ومودة وعرفانًا وأنسًا بالحسين وأهل منطقته وشوارع طفولته ومنابع وجدانه.

وعرفنا أن الصلاة هناك ستكون مبكرة، حتى تتم الجنازة

الرسمية بعد ذلك مع صلاة الظهر في مدينة نصر.

هرعت أنا وصديقي الدكتور حسن الزنيني إلى هناك مع

الصباح، كان النعش موضوعًا قرب المنبر وحوله سلسلة متشابكة

الأيدي من رجال الأمن، تمنع الاقتراب منه. عرفنا في ما بعد أنه قد تم عمل إجراءات أمنية مشددة بالنسبة للجثمان وأنه كان تحت وصاية رجال الأمن منذ لحظة الوفاة؛ لأن رئيس الجمهورية سيشارك في الجنازة.

بعد الصلاة ألقى مفتي الجمهورية وقتها دكتور على جمعة

خطبة قصيرة أخذ يكيل فيها المديح للأستاذ نجيب ويذكر

أفضاله على الوطن وعلى الثقافة.

ارتفع صوت شاب: «كل الكلام الحلو ده دلوقتي عن الأستاذ

نجيب، كنتوا فين والناس بتكفره وكنتوا فين والناس بتتهمه فيةدينه؟.»

بالطبع صاحب هذا صخب لم ينفلت لجلال المكان وجلال

الموقف.

ارتفع صوت الأستاذ جمال الغيطاني: «مين الولد ده؟ بيشتغل

فين؟ بيشتغل تبع مين؟.»

سمعت أحدًا يقول: «في التليفزيون.»

فارتفع صوت جمال الغيطاني مرة أخرى: «هاتولي اسمه، أنا

حأكلم أنس ». وقتها كان أنس الفقي هو رئيس اتحاد الإذاعة

والتليفزيون.

هدأت الهمهمات المتوترة المصاحبة لما قيل.

رفع رجال الأمن النعش، وصنعوا سلسلة بشرية حوله، لكن

رأيت من حاملي النعش الأساتذة محمد سلماوي وجمال الغيطاني ويوسف القعيد.

تبعنا النعش إلى الساحة الخارجية للمسجد، وانطلقت السيارات إلى مدينة نصر للجنازة الرسمية.

لم أجد عندي أدني رغبة أن أذهب إلى هناك، لا أدري هل كان

سيمكنني حضور الجنازة الرسمية أم لا؟ ربما نعم فأنا معروف

عند العديدين بعلاقتي القوية بالأستاذوربما لا، ففي النهاية

سأجد نفسي أمام رجل أمن لا يعترف بأشياء تبدو له ليس لها

أهمية مثل أنني أعرف الأستاذ منذ ثلاثين عامًا!

ولم تكن عندي طاقة نفسية أن أذهب، فأجد نفسي ممنوعًا من

حضور جنازة من أعتبره في مقام الأب، بينما يسير فيها آخرون -بكل الحزن المتصنع- بحكم مناصبهم ومنهم بالتأكيد من لم يقرأ له حرفًا وليس له أدنى صلة به.

رجعت إلى بيتي، وقدت سيارتي إلى طريق الفيوم حيث مدفن الأستاذ، وأنا أعلم المكان جيدًا، ففيه وعلى مسافة يسيرة من مدفن الأستاذ، يوجد المدفن الذي أعددته لنفسي وأسرتي عندما يحين الأجل.

عندما وصلت إلى المدافن، كان هناك وجود كثيف لرجال الأمن

يرشدون القادمين إلى الطريق، تركت سيارتي وسرت إلى المكان.

صوان وكراسٍ مصفوفة وبعض عشرات من الناس أغلبهم من

الصحفيين، لم يصل الجثمان بعد ولم يصل أي ممن أعرفهم.

بعد حوالي نصف ساعة، وصل بعد الأصدقاء زكي سالم ونعيم

صبري وعزيزة الياسرجي وحسن الزنيني، وبعدها وصلت بعض الوجوه المعروفة إعلاميًّا مثل الأساتذة إبراهيم المعلم ومحمد سلماوي وجمال الغيطاني ويوسف القعيد.

تأخر الجثمان عما هو متوقع، فالجنازة الرسمية انتهت منذ

نحو ساعتين، حقًّا الطريق طويل، لكن من المفترض أن هناك من يفسح الطريق، لكن –للغرابة- قيل إن السيارة قد ضلت الطريق

بعد حوالي نصف ساعة أخرى، وصلت السيارة التي تقل

الجثمان، حمل الحاضرون النعش وتم وضعه ملاصقًا لجدار

المدفن، وأصبح الجميع في انتظار السيارة التي تقل أسرة

الأستاذ، زوجته وبنتيه.

أصوات كثيرة في المكان، كبار رجال الأمن يعطون التعليمات،

وأفراد الأمن يهرولون من مكان لآخر، الصحفيون ينتشرون بين الحاضرين، يُدونون في أوراقهم ويلتقطون الصور بكاميراتهم.

ورغم الزحام فالنعش وحيد.

التصقت بالنعش، ووضعت يدي عليه وأظنني غبت في خيالات بعيدة، فعندما انتبهت للجلبة التي أحدثتها وصول سيارة الأسرة، أدركت أنني كنت بشكل ما منفصل عما حولي.

وصلت الأسرة.وجدت محمد عبد التواب الحارس الشخصي للأستاذ وبعض زملائه يرفعون النعش، فرفعته معهم، ولم يكن هناك أحد يمنع أحدًا من الاقتراب من النعش مثلما حدث في الصباح في مسجد الحسين.

دخلت مع الداخلين إلى المدفن والنعش على كتفي، خلفت

حذائي أثناء السير وأخذت في النزول إلى جوف المدفن.

أشارك في إراحة الجسد النحيل على الأرض الخشنة، أربت عليه في حنان وأنا أستمع إلى تلاوة من الآيات القرآنية الكريمة.

أسمع أحد الحاضرين يقول: «من يحب الأستاذ نجيب يحسو

على جسده بعض التراب.»

أرتكز على الأرض وتلتقط كفي بعض التراب من أرض المدفن،

وأنثرها على جسد حبيبي الغائب في كفنه.

تشملني رعشة شديدة.

أسلم عليه تسليمة الوداع.

يطالعني الضوء والوجوه والصخب.

وداعًا مولاي الحي في قلبي.