قبل أن يعرف التاريخ أنه كذلك، كان المصريون يؤسسون إمبراطورية شاسعة مترامية الأطراف، يحدها البحر المتوسط شمالا، بينما اتسعت شرقا لتضم بلاد الشام والحجاز، وامتدت غربا في الصحراء الليبية القاحلة، فيما خاض الجيش المصري جنوبا فتوحات امتدت إلى بلاد كوش. بل، وكانت الإمبراطورية المصرية في عهد محمد علي باشا قد اتسعت لتشمل جنوبا منابع النيل، وشمالا صارت خطرا يهدد بقاء الدولة العثمانية ذاتها. ما دفع قوى أوروبا كلها إلى الاتحاد لإيقاف الزحف المصري.

في السطور القادمة، تستعرض "البوابة" صفحات خالدة من تاريخ الجيش المصري، حيث خاض عددا من أعظم المعارك، علّم خلالها العالم معنى الاستراتيجية والخطط المحكمة، كما قال المؤرخ العسكري الأمريكي «ريتشارد جابرييل».

3 معارك ثبتت الإمبراطورية المصرية القديمة

عند الحديث عن تاريخ مصر القديمة، لا يمكن أن ننظر إلى تفاصيل الأحداث التاريخية بشكل تقليدي. بل يجب أن ننظر إلى العظمة الكامنة وراء التاريخ، وإلى ما يحمله إلينا هذ التاريخ من إلهام للحاضر وللمستقبل.

وعند الحديث عن صفحة مجيدة وفريدة في تاريخ المجد الحربى لمصر القديمة والعالم القديم، وهي معركة مجدو الخالدة، التي قاد فيها ملك مصر الباسل «تحتمس الثالث» الجيش المصري القديم إلى إحدى أعظم الانتصارات العسكرية الكبرى في تاريخ مصر والعالم القديم في عام 1456 ق.م. كما أوضح باحث المصريات، الدكتور محمد رأفت عباس.

يقول المؤرخ العسكري الأمريكي «ريتشارد جابرييل»: « إن بداية دراسة التاريخ العسكري والفكر الاستراتيجي في العالم قد بدأ مع معركة مجدو، حيث كانت هذه المعركة هي أول معركة تاريخية كبرى تصل إلينا كافة تفاصيلها وأحداثها بشكل دقيق».

ويوضح عباس أن عظمة معركة مجدو وخلودها في تاريخ العالم السياسي والعسكري لا يعود فقط إلى تفاصيلها الاستراتيجية الدقيقة والفريدة أو إلى أسبقيتها لمعارك العالم الكبرى، وإنما إلى عظمة تأثيرها في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأدنى القديم «حيث كانت تلك المعركة هي السبب الرئيس لنشأة الإمبراطورية المصرية الكبرى في سوريا وكنعان -فلسطين- والتي ظلت قائمة لخمسمائة عام كاملة، كما كانت سببا في فرض الهيمنة السياسية والعسكرية المصرية في كنعان وجنوب سوريا لسنوات طوال، على الرغم من الصراعات العسكرية والسياسية العنيفة والمتنوعة التى خاضتها مصر مع الإمبراطوريات القائمة في المنطقة حول السيادة طوال عصر الإمبراطورية المصرية المعروف بعصر الدولة الحديثة (1550 – 1069 ق.م)».

يضيف: «ومن ثم فإن عظمة الانتصارات العسكرية في المعارك لا تقاس فقط بما يحققه القادة العسكريون في ميادين القتال، وإنما تقاس بواقع التأثير الاستراتيجي والأهداف السياسية بعيدة المدى التي يحققها الانتصار العسكري».

حصار الهكسوس

في شتاء عام 1456 ق.م، كانت السحب تتكثف في سماء منطقة الشرق الأدنى منذرة بحدوث أمر ما قد يغير من مستقبل المنطقة سياسيا واستراتيجيا لعقود. فقبل ذلك التاريخ وفي أعقاب طرد الهكسوس من مصر على يد الملك الطيبي الباسل « أحمس الأول » (1550 – 1525 ق.م) مؤسس الأسرة الثامنة عشرة وأول ملوك الدولة الحديثة، تتبعت الجيوش المصرية فلول الهكسوس في شاروهين -تل العجول- بجنوب كنعان؛ وضربوا الحصار حولهم لثلاث سنوات كاملة حتى أجلوهم من تلك المناطق القريبة من الحدود المصرية.

يقول عباس: «لم يكتف «أحمس» بذلك، بل صمم على إبادتهم واستئصالهم من بلاد الشام وتتبعهم حتى منطقة جاهي في ساحل لبنان وفلسطين كما أشارت نصوص بعض قواده. ومن العاصمة المصرية طيبة، معقل النضال الوطني المصري وأبطال التحرير، قاد الملوك الأوائل للأسرة الثامنة عشرة التوسع العسكري المصري شمالا في كنعان وسوريا وجنوبا في بلاد النوبة».

كانت حملة الملك «تحتمس الأول» جد «تحتمس الثالث» في سوريا حدثا عسكريا فاصلا في تاريخ المنطقة. حيث بلغت الجيوش المصرية في تحركها للمرة الأولى منطقة الفرات في شمال سوريا دون أن تواجه مقاومة تذكر من دويلات المدن في كنعان وسوريا، وعلى ضفاف نهر الفرات الذى أسماه المصريون بـ «النهر ذو المياه المعكوسة»، أقام «تحتمس الأول» لوحة انتصاره، معلنا للتاريخ وللعالم أن هنا تقع حدود إمبراطورية مصر الكبرى في الشمال، والتي تمتد جنوبا حتى الجندل الرابع في بلاد النوبة.

وأكد عباس: «أدركت دويلات المدن الكنعانية والسورية أن المصريين قد أصبحوا راغبين في فرض نفوذهم السياسي والعسكري بشدة في المنطقة. وأنهم بعد طرد الهكسوس قد تغيرت نظرتهم السياسية والاستراتيجية بشكل كامل، مما يعنى أن هناك تهديدا وشيكا لمصالح حكام دويلات المدن الكنعانية والسورية السياسية والاقتصادية في المنطقة».

عهد «حتشبسوت»

وبعد وفاة « تحتمس الثاني» لم يعتلى عرش مصر ولده «تحتمس الثالث» الذى كان في سن الطفولة وكان صاحب الحق الشرعي في خلافة والده. بل اعتلى العرش زوجة «تحتمس الثاني» وأخته الملكة «حتشبسوت». وظل الطفل « تحتمس الثالث » خاضعا لوصاية عمته وزوجة أبيه «حتشبسوت» التي سرعان ما انفردت بحكم البلاد وبالسلطة الفعلية فيها تاركة الملك الطفل يواصل تعليمه بين كهنة آمون. وطوال عهد «حتشبسوت» لم تظهر الجيوش المصرية في سوريا وكنعان في أية حملة. وفي الوقت ذاته كانت المنطقة تشهد تغيرات سياسية خطيرة ومؤثرة لم تهدد النفوذ المصري في المنطقة فحسب، بل أصبحت تهدد مصر نفسها وتعيد إلى الأذهان تجربة غزو الهكسوس المريرة.

يوضح عباس، الباحث في التاريخ المصري القديم، أنه في تلك الأثناء توسعت بقوة دولة ميتانى الآرية الأصل، والتي كان على رأسها طبقة من المحاربين في مناطق شمال شرق سوريا وأطراف العراق وقامت مدنها على ضفاف نهرى الخابور والفرات، ورنت ببصرها نحو مد نفوذها في بقية مناطق سوريا وبلاد كنعان ومجابهة النفوذ المصري هناك، وعملت على تحريض العديد من دويلات المدن الكنعانية والسورية على التمرد ضد السيادة المصرية والتخلص منها.

وأشار إلى أنه بحنكة سياسية بالغة عقدت تحالفا مع أمير مدينة «قادش» السورية ذات الموقع الاستراتيجي الهام في سهل البقاع في شمال سوريا والواقعة على ضفاف نهر العاصي، وقد أدى هذا التحالف إلى امتداد نفوذ أمير قادش في الكثير من مناطق سوريا وكنعان حتى أصبح زعيما لقوى التحالف الأسيوي المعادي لمصر، والذى بلغ نحو ثلاثمائة وثلاثين حاكما سوريا وكنعانيا، والذين قرروا التجمع بقواتهم العسكرية في مدينة «مجدو» الكنعانية المتحكمة في سهل إسدريلون بالجليل لإرهاب مصر.

يقول عباس: «كان اختيار مدينة مجدو الواقعة على الحافة الجنوبية لسهل جزريل يعود إلى أهمية موقعها الاستراتيجي، فقد جعلوا جبل الكرمل مانعا طبيعيا في مواجهة الجيش المصري في حالة تحركه لقمع هذا التمرد. كما تمثلت أهمية المدينة التي يعنى اسمها الحصن في أنها كانت تتحكم في الممرات الجبلية التى تعترض طرق التجارة بين العراق وسوريا من ناحية ومصر من ناحية أخرى».

وأضاف: «لقد كانت مجدو كذلك أهم مدينة محصنة في وسط كنعان، وحين أثار «تحتمس» حماسة قواته للاستبسال في القتال ضد المدينة قال إن الاستيلاء على مجدو يعادل الاستيلاء على ألف مدينة. وكان موقع مجدو ان المفتاح لزيادة التوسع المصري إلى ما وراء الأراضي الساحلية لجنوب كنعان ونحو مناطق فينيقيا وسوريا».

عهد «تحتمس الثالث»

في هذا الوقت العصيب اعتلى «تحتمس الثالث» عرش مصر واختفت الملكة « حتشبسوت » فجأة من مسرح الأحداث بشكل أثار حيرة المؤرخين. وقد رأى البعض أنه ربما قد توفت أو تم الانقلاب عليها من قبل «تحتمس الثالث» لاستعادة حقه في حكم البلاد، لكن عباس يشير إلى أن خطورة الوضع السياسي والاستراتيجي للإمبراطورية المصرية في كنعان وسوريا قد دفعت «تحتمس الثالث» إلى اتخاذ قرار تاريخي حاسم لإنقاذ الأمن القومي المصري في هذا الظرف البالغ الحرج «ومن ثم فقد استغل شعبيته الجارفة داخل المؤسسة العسكرية التي قضى فيها فترة شبابه من ناحية ولدى كهنة آمون الذين نشأ معهم في طفولته من ناحية أخرى، ليزيح عمته وزوجة أبيه من المشهد بالانقلاب أو بأي طريقة أخرى لإنقاذ مصر من هذا التحدي المصيري».

يقول عباس: «كان «تحتمس الثالث » شأنه شأن أعظم القادة العسكريين الأفذاذ عبر التاريخ قارئا واعيا لحركة التاريخ، وقد دلت النصوص التاريخية على مدى ارتباطه بالملوك المحاربين العظام الذين عملوا على تقديس حدود مصر وحماية أمنها القومى بإقامة لوحات الحدود التاريخية، مثل «سنوسرت الثالث» من الأسرة الثانية عشرة الذى عمل على تقديسه في بلاد النوبة بعد خمسمائة عام من رحيله، ومثل جده «تحتمس الأول» الذى تشبه به في إقامة لوحة له في غزواته السورية التالية على ضفاف نهر الفرات في شمال سوريا».

تابع: «كان وعى «تحتمس الثالث» بالتاريخ قد جعل ذكرى غزو الهكسوس المرير مترسخا في ذهنه شأن كل المصريين الذين أبغضوا هؤلاء الغزاة بشكل مهول، وفي الحقيقة فقد كان المصريون ينظرون إلى شعوب كنعان وسوريا الذين جاء الهكسوس من صفوفهم على أنهم ورثة هؤلاء الغزاة وأنه يجب خضوعهم للسيادة والهيمنة المصرية حتى لا تتكرر التجربة المريرة مرة أخرى.. ومن ثم فقد كان هذا التحالف السوري الكنعاني في رؤية «تحتمس الثالث» يستهدف غزو مصر وليس الدفاع عن مدنهم، وهنا قرر البطل المصري قيادة جيش بلاده إلى مجدو لكتابة صفحة فريدة من المجد الحربى المصري».

ويوضح الباحث المصري أن الدفاعات ضد مثل قوة الغزو هذه «كانت أقل من المثالية»، وفق تعبيره. فإذا قام الأسيويون بعبور جبل الكرمل من مجدو والاستيلاء على السهل الجنوبى الكنعانى، فلن يتواجد سوى القليل من القوات المصرية للتصدي لهم قبل وصولهم إلى غزة وشاروهين، وإلى الوراء من غزة، بينما لم يكن هناك تحصينات طبيعية يمكن من خلالها للقوات المصرية الدفاع عن الأرض المصرية.

وقد استنتج « تحتمس الثالث » أن الطريقة الوحيدة للدفاع عن مصر هى منع التحالف الأسيوى من السير نحو مصر في المقام الأول وإدخاله في المعركة قبل تمكنه من عبور جبال الكرمل. وتحقيقا لهذه الغاية، قام بحشد جيشه واستعد للتقدم إلى كنعان بعبور جبال الكرمل، ومهاجمة الأسيويين في نقطة تنظيمهم في مجدو.. وفي ربيع عام 1456 ق.م، الذى أصبح أولى سنوات حكم « تحتمس الثالث » الفعلية بعد انفراده بالعرش، تجمعت الجيوش المصرية بقيادة الملك في قلعة ثارو -بالقرب من القنطرة- في شمال سيناء والتي كانت منطقة تجمع الجيوش المصرية وأكبر الحصون المصرية على طريق حورس الحربى الممتد عبر الساحل إلى غزة وبلاد كنعان.

وبعد تسعة أو عشرة أيام وصلت القوات المصرية إلى غزة، ثم غادرتها ووصلت إلى جبل الكرمل ونزلت في بلدة يحم، وهناك علم الملك القائد من طلائعه أن أعداءه قد جمعوا جموعهم في مجدو، وأن هناك ثلاثة طرق للوصول إلى مدينة مجدو هذه، منها طريقان يدوران حول سفح جبل الكرمل، أولهما ينفتح عند تاعناخ على مبعدة 8 كم جنوب شرق مجدو، والآخر من ناحية الجانب الشمالى من جفنى وكلاهما رحب متسع ولكنه طويل، وينعطف في نهايته بعيدا عن مجدو بعض الشىء، وأما الطريق الثالث وهو طريق عارونا فهو صعب المرتقى، ضيق محصور بين شعب من جبل الكرمل، ولا يتسع لأكثر من عربة حربية واحدة، ولكنه ينفذ رأسا إلى «مجدو».

وقد عقد الملك مع قادة جيشه مجلس الحرب للمشاورة، فترك له قادة الجيش حرية الاختيار «فأقسم الملك بحب رع وبفضل أبيه آمون أنه سيتقدم عن طريق عارونا الذى لم يتوقع الأسيويون مرور الجيش المصري فيه نهائيا كما علم من مخابراته».

وسار «تحتمس الثالث» على رأس قواته، وانتهى الجيش المصري من مروره الذى استغرق يوما كاملا دون أن يشعر الأسيويون بما كان يحدث في ممر عارونا، ثم تقدم بجيشه كله بعد اكتمال وصول مؤخرته نحو جنوب مجـدو، وكان الملك قد نظـم قواتـه للمعركة بأن جعل للجيش قلبا وجناحين، كما أرسل أمام الجيـش مقدمة دفع منها وحدات استكشافية، كأحدث تعاليم الحرب الحديثة، فضلا عن أن خطته إنما كانت تنطوي على ثلاثة مبادئ هامة في الحروب وهى المفاجأة والوقاية والقتال الهجومى.

يقول عباس: «عسكر المصريون عند مدخل وادى قينا، وفي فجر اليوم التالي هجم الجيش المصري على شكل نصف دائرة على مجدو، ولم يلبث المدافعون من قوات التحالف الأسيوي أن ولوا عنها عند بدء الهجوم تاركين معسكرهم بما فيه وكان كل همهم أن يدخلوا المدينة المحصنة. ولم يواصل الجيش المصري الهجوم، ولم يتابع العدو، بل انهمك في الاستيلاء على الغنائم، فترك للعدو فرصة يلم فيها شمله، ويتحصن وراء الأسوار، مما دعا « تحتمس الثالث » إلى تأنيب جنده قائلا: « لو تابعتم الهجوم واستوليتم على هذه المدينة، لقدمتم للإله رع قربانا هائلا، فرؤساء البلاد العاصية جميعا في داخل المدينة، وإن الاستيلاء عليها يعدل الاستيلاء على ألـف مدينة».

أمر الملك جيشه بمحاصرة «مجدو»، وألا يسمح لواحد من أهلها بالاقتراب من المصريين، إلا إذا جئ به كأسير حرب. وبعد حصار دام لسبعة أشهر استسلمت المدينة في النهاية استسلاما تاما، وقدم جميع من فيها من الزعماء والأمراء ولاءهم وخضوعهم للملك الذى قام بالعفو عنهم وسرحهم إلى مدنهم، ولكن أمير قادش لم يكن من بين الذين استسلموا ويبدو أنه استطاع الفرار سابحا.

أما عن الغنائم التي سجلت على جدران معبد الكرنك، فقد بلغت من كثرتها حدا يثير الدهشة، فمنها مثلا: 924 عربة حربية، و2014 حصانا، و200 درع، و2000 رأس من العجول، و1929 من البقر، و20500 رأس من الماشية. كما تم أسر حوالى 2503 من السادة والعبيد، بالإضافة إلى آلاف القطع الثمينة من المعادن والأحجار الكريمة.. هكذا نجحت الحملة في أن تكون ذات أثر من ناحية استرجاع شمال فلسطين، وتدعيم النفوذ المصري في آسيا الغربية. وقبل أن يغادر سوريا، أقام « تحتمس الثالث » قلعة في لبنان لتذكير الأمراء بقوة مصر، وقد أسماها باسمه وصفته « من خبر رع تحتمس الثالث طارد البرابرة».

ولم يغفل «تحتمس الثالث» أمر المناطق الشمالية من سوريا، فتركها لأمرائها الذين أظهروا ودهم وولائهم، فعقد معهم تحالفا -رغم إدراكه بأنه لن يستمر طويلا برغم وجود حاميات الحدود- إلا بتنظيم دقيق وإشراف مباشر. وعاد إلى مصر من حملته الأولى، حيث أقيمت الاحتفالات في طيبة، وقدمت الغنائم إلى آمون رع المعبود الرسمي للدولة.

جدير بالذكر أن الفاتح العظيم قد اصطحب معه عددا من أبناء الأمراء الكنعانيين والسوريين إلى مصر كرهائن لضمان ولاء أولئك الحكام من ناحية، وليتعلموا داخل مصر أصول وقواعد الحضارة المصرية العظيمة من ناحية أخرى، حتى يشبوا متأثرين بمظاهر تلك الحضارة على الولاء لمصر ولحضارتها الرفيعة بما يتعلموه داخل المعاقل التى خصصها الملك لتربيتهم وتعليمهم.

حروب مصر مع القبائل الليبية

خلال عصر الرعامسة في تاريخ مصر القديم، شكلت الحدود الغربية لمصر تهديدا استراتيجيا صريحا للأمن القومي المصري، مما دفع ملوك مصر المحاربين خلال تلك الحقبة إلى خوض معارك حربية طاحنة ضد القبائل الليبية للحفاظ على الأمن القومي المصري من أي تهديد سافر قد يواجهه.

بداية من عهد الأسرة التاسعة عشرة بدأت بعض القبائل الليبية في محاولات اجتياز الحدود المصرية إلى أراضي الدلتا الخصبة لمحاولة الاستيطان فيها، فتصدى لهم الملك المحارب العظيم سيتي الأول وألحق بهم هزيمة قاسية، وقد سجل هذا الحدث على جدران معبد الكرنك بفخر شديد من خلال المناظر الحربية التي أقامها الملك. وقد تنبه خليفته الملك رمسيس الثانى لخطر هذه القبائل الليبية وخطورتها على الأمن القومى فقرر تشييد مجموعة من الحصون المصرية عبر الطريق الساحلى في مناطق العلمين والغربانيات وزاوية أم الرخم، والتى تمكن علماء الاثار من الكشف عن بعض بقاياها.

وهدفت هذه القواعد العسكرية المصرية على حدود الدلتا الغربية إلى الاستعداد لمواجهة أى توغل ليبى داخل الأراضى المصرية، خاصة بعد ظهور بعض الهجرات إلى سواحل شمال أفريقيا من خلال شعوب البحر المعروفين بغزواتهم المدمرة وقدراتهم العسكرية الفائقة.

يقول عباس: حاولت القبائل الليبية المختلفة من التمحو والتحنو والماشوش والليبو غزو الدلتا والاستيطان فيها بسبب عوامل الجوع ونقص الموارد في بلادهم، خلال العام الخامس من عهد الملك مرنبتاح ( 1208 ق.م ) رابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة وابن وخليفة الملك رمسيس الثانى، وكانت قبيلة الليبو تقود القبائل الليبية في هذه الغزوة، وقد تحالفوا مع شعوب البحر ليشكلوا خطرا حقيقيا على حدود مصر الغربية، إلا أن الملك والجيش المصري قد نجحا في هزيمتهم هزيمة ساحقة في حدود الدلتا الغربية.

وقد سجلت تفاصيل هذا المعركة الكبرى والحاسمة في تاريخ مصر القديمة على جدران معبد الكرنك في نص عرف باسم نص الحرب الليبية أو نقش الكرنك الكبير للملك مرنبتاح، وأشير إلى هذا الحدث التاريخي العظيم من خلال الكثير من اثار مرنبتاح كلوحة انتصاراته الشهيرة المعروفة بـ" لوحة إسرائيل" وعمود المطرية.

وتذكر المصادر المصرية أن عدد القتلى من الليبيين قد بلغ 6200، ومن شعوب البحر 2370، كما ذكرت النصوص المصرية عددا كبيرا من الأسرى من أبنـاء الزعماء ومن الليبيين ومن شعـوب البحر ومن القهق والماشوش، حيث بلغ عدد الأسرى من الفريقين 9376 بين رجل وامرأة، من بينهم نساء الملك الليبي وأخوته. وكان من نتيجة القتال فرار الزعيم الليبي مروى بن ديدى في الظلام بعد أن قتل الآلاف من رجاله.

وفي العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثالث (حوالى 1180 ق. م)، كان على الجيش المصري أن يواجه خطرا آخر من الغرب، وهو الخطر نفسه الذى تعرضت له مصر من قبـل خلال عهد الملك مرنبتـاح منذ خمسة وعشرين عاما. حيـث بدأ الليبيون في الثورة في السنة الخامسة من حكم الملك بسبب تعيين حاكم جديد عليهم، وكانوا قبائل متعددة منهم الليبو والماشوش.

وقد نجح الجيش المصري بقيادة رمسيس الثالث في حملته الأولى في الحد من تقدم تلك القبائل التى جاءت من ليبيا ونجحت في دخول حدود مصر الغربية، واستطاعت القوات المصرية مواجهة ذلك الغزو بعد أن تم قتل اثنا عشر ألفا وأسر العديد من رجال العدو.

وفي العام الحادي عشر من حكم الملك رمسيس الثالث ( حوالى 1774 ق. م )، تعرضت مصر لخطر الليبيين من جديد. وقد قامت قبيلة الماشوش بالدور الرئيس في هذه الحرب بقيادة زعيمهم مششر بن كابر الذى بدأ بإخضاع بقايا الشعوب الليبية الأصلية. وعندما تحقق له ذلك، دفع مششر بن كابر بقبائله لغزو مصر، وتقابل مع الجيش المصري بالقرب من منف أيضا، وكان انتصار الجيش المصري بقيـادة رمسيـس الثالث حاسمـا هذه المرة؛ فقد أسـرت القـوات المصرية كابـر وولده، وطبقا لما ورد في النصوص المصرية فقد وقع من الليبيين 2052 أسيرا، وقتل منهم 2175.

«رمسيس الثالث» وشعوب البحر

مع نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد شهدت منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط والبلاد المحيطة بها تغيرات هامة نتيجة تحركات وهجرات شعوب مختلفة كانت تنتمى في أصولها إلى أواسط آسيا، والتي يطلق عليها المؤرخون عادة اسم الشعوب الهندو – أوروبية التي قدمت من الشمال، حيث يبدو أنها وصلت إلى مناطق شرق أوروبا من شمال البحر الأسود لكى تستقر في البلقان، ثم انتشرت جنوبا متنقلة على عربات ثقيلة تجرها الخيول.

ولقد أطلق علماء الآثار ومؤرخو الشرق الأدنى القديم في القرن التاسع عشر الميلادي على هذه الشعوب اسم «شعوب البحر»، حيث هاجرت هذه الشعوب عن طريق البحر المتوسط وقامت بالهجوم على الممالك الواقعة شرقي البحر المتوسط، كما قامت بالهجوم على مصر خلال عهد الرعامسة، وعلى الإمبراطورية الحيثية في الأناضول.

وقد أدت غزوات شعوب البحر هذه إلى انهيار الإمبراطورية الحيثية وإضعاف الإمبراطورية المصرية، وتدمير العديد من مدن وممالك الحوض الشرقي للبحر المتوسط كأوجاريت في شمال سوريا على سبيل المثال.

وأكد عباس أن هذا الزحف المدمر كان يستهدف وادى النيل الخصيب وبلاد كنعان -أرض فلسطين التاريخية- ليفرض التخلف والبربرية وشريعة الغاب على المنطقة، والجدير بالذكر أن تلك الشعوب قد حاولت غزو مصر من قبل بالتحالف مع القبائل الليبية خلال العام الخامس من عهد الملك مرنبتاح ( 1208 ق. م)، إلا أنهم هذا التحالف قد لاقى هزيمة ساحقة على حدود الدلتا الغربية.

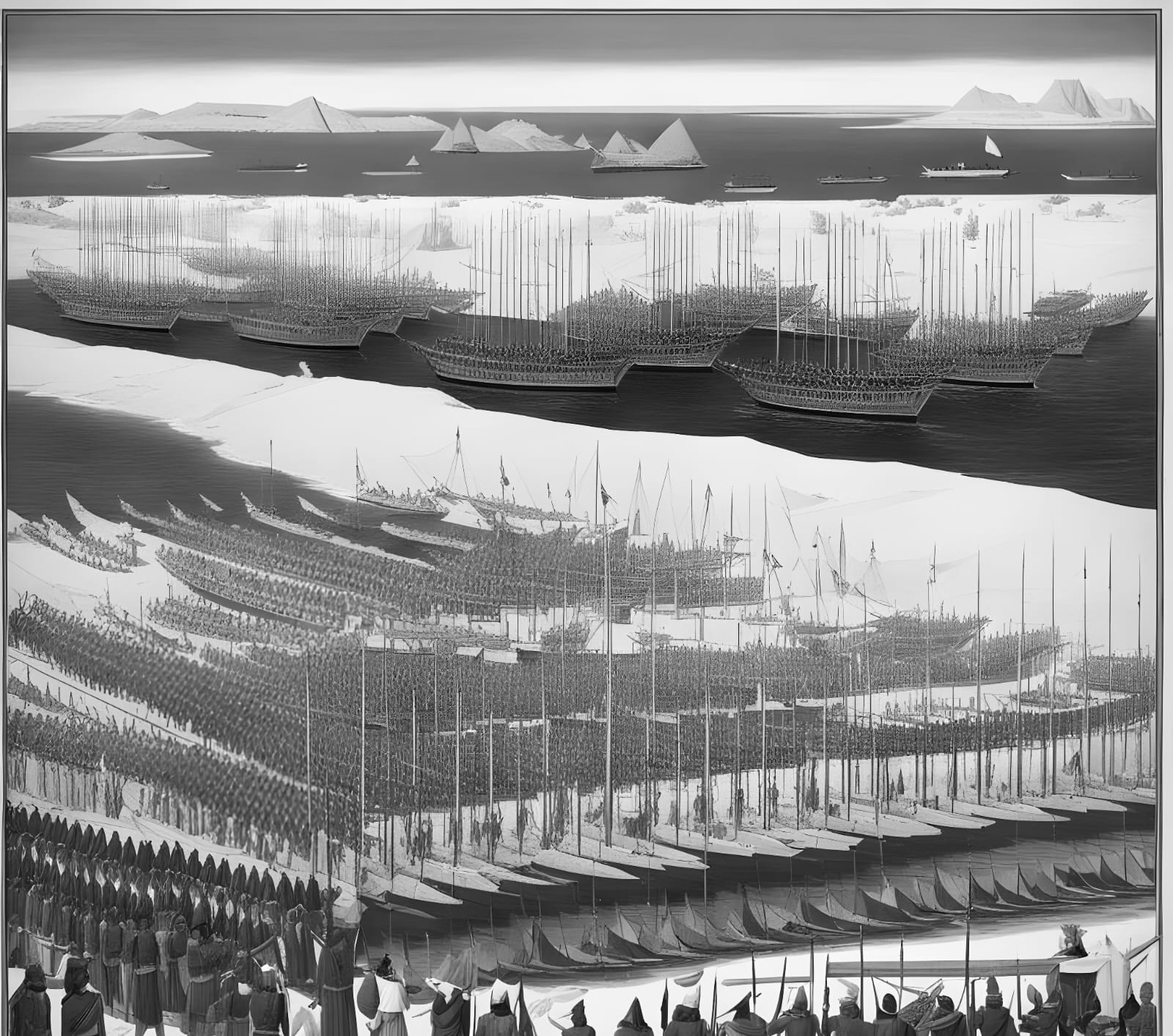

يقول: وفي العام الثامن من عهد ملك مصر الباسل رمسيس الثالث، كان على مصر وجيوشها حماية حضارة الشرق الأدنى القديم بأكمله أمام هذا الطوفان البربرى الزاحف، واستطاعت الجيوش المصرية التصدى لجحافل شعوب البحر في معركتين كبرتين أحدهما برية في شمال سيناء أو في بلاد كنعان ( فلسطين )، والأخرى بحرية عند سواحل مصر الشمالية على مصبات نهر النيل، وكانت أول معركة بحرية في التاريخ. وتم إنقاذ حضارة الشرق الأدنى والانسانية جمعاء من الدمار المخيف بعد الانتصار العظيم الذى حققته الجيوش المصرية بقيادة رمسيس الثالث

موقعة حطين.. عندما استعاد المصريون بيت المقدس

معركة وفصل جديد من فصول التاريخ سطره المصريون ولكن هذه المرة كان تحت قيادة القائد الفذ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسس الدولة الأيوبية في مصر، والذي استقل بحكم البلاد فعليًا وأسس تلك الدولة لكي تكون مكونًا من مكونات فصول الحضارة المصرية عبر التاريخ.

صلاح الدين كان رجلًا عسكريًا فهو ابن أخ أسد الدين شيريكوه، والذي قدم إلى مصر على رأس جيوش نور الدين زنكي للدفاع عنها ضد الصليبيين، ونجح في ذلك، بل وصل الأمر أن تولى أسد الدين وزارة مصر في العهد الفاطمي، ثم ورثه ابن أخيه يوسف بن أيوب في ذات المنصب، ثم استطاع أن يقضي على الحكم الفاطمي ويستقل بحكم البلاد.

وأخد صلاح الدين في تعمير البلاد وتحصينها وحمايتها، فبنى القلعة والأسوار فقد كان العدو الأساسي المتربص به وهو الصليبيين. هم من أطلقوا على نفسهم هذا اللقب، حيث تجمع الأوروبيون في جيوش زاحفة عام 1099 م، يبغون احتلال المشرق تحت دعوى نصرة الصليب، ولكن ما ارتكبوه ومما سجلته كتب التاريخ، وما فعلوه أبعد ما يكون عن نصرة الصليب كما كانوا يدعون.

وحط الصليبيون رحالهم في بلاد الشام، وكونوا عدة ممالك كانت أكبرها مملكة بيت المقدس ومملكة الرها وأنطاكية، وعدد كبير من الإمارات، وتولى قيادة تلك الإقطاعيون والفرسان الذين قدموا من أوروبا ونصبوا أنفسهم أمراءً، وكانوا يخضعون بشكل أو آخر لملك بيت المقدس، أي أن القدس كانت بمثابة العاصمة الكبرى، أو فالنقل العاصمة الدينية الروحية لكل هؤلاء.

سبب المعركة

كان يوجد أميرًا صليبيًا يتولى حصن الكرك، وهو حصن حصين يقع في الطريق ما بين سوريا إلى مصر والحجاز، وكان هذا الأمير هو أحد بارونات الإفرنج، ولفظ "الفرنجة" هو اللقب الذي أطلقه العرب على الصليبيين، وكان يُدعى "رينو دي شاتيون"، وعند العرب كان اسمه "أرناط"، وكان دائم التعدي على القوافل المارة من أمام الحصن؛ وفي أواخر 1186 م شن رينو غارة على قافلة متجهة من القاهرة إلى دمشق ونهب بضائعها، وأسر أفرادها وسجنهم في الكرك، وتلك القافلة كانت لأخت صلاح الدين، فما كان من سلطان مصر إلا أن طالب ملك بيت المقدس لوزينيان بالتعويض والإفراج عن الأسرى ومحاسبة أرناط؛ ولكن ملك بيت المقدس خشى من تابعه القوي رينو، فأعلن صلاح الدين الحرب على مملكة بيت المقدس.

وهنا بدأت تتشكل ملامح المعركة، والتي وقعت بين طرفين، الأول هو الجيش المصري بقيادة السلطان صلاح الدين وجنوده وعدد كبير من المتطوعين والذي بلغ تعداده ما يقرب من 24 ألف جندي ومتطوع، فيما أعد الصليبيون جيشًا يقترب عدده من 60 ألف جنديًا ومتطوعًا، ثم تحركت جيوش مصر إلى أرض المعركة.

أرض المعركة

وتلاقى الجيشان بجوار تلال حطين غرب بحيرة طبرية، في الرابع من يوليو عام 1187م، لذ سميت المعركة بمعركة حطين، وقد انتظم الجيش المصري في ثلاث فرق، القلب منها بقيادة الناصر صلاح الدين، ولم يكن الصليبيون يريدون النزول لأرض المعركة، فأحرق الجنود المصريون كل الأعشاب والشجيرات واستولوا على عيون الماء فأجبر الصليبيون على الاشتباك، فلما وصل الصليبيون إلى السهل الواقع بين لوبيا وحطين شن صلاح الدين هجوما ففروا إلى تلال حطين، ثم حاصرهم في التلال، وفي اليوم التالي 4 يوليو 1187 وفي قيظ شديد ونقص في مياه الشرب وقعت المعركة الأساسية، فالتحم الجيشان وتضعضعت صفوف الصليبيين وأهلكتهم سهام المصريين، ثم وشنت المشاة هجومها حاسمًا فقتل الكثيرون منهم واستسلم الألوف ثم حاصر الجيش المصري جزء من الجيش الصليبي، وفي خلال 7 ساعات سقط الآلاف بين جرحى وقتلى، ووقع ملك بيت المقدس نفسه دي لوزنيان أسيرًا.

كانت نتائج تلك المعركة حاسمة في مسيرة الممالك الصليبية في المشرق، ومهدت الطريق لمن أتى بعد صلاح الدين الأيوبي لطردهم نهائيًا من الشام كله، وأبرز نتائجها استعادة بيت المقدس مرة أخرى، فكانت تلك الموقعة ذات تأثير استراتيجي كبير في علاقة الشرق بالغرب فيما بعد ذلك.

"معركة المنصورة".. لويس التاسع يتجرع مرارة الهزيمة في مصر

جاء العصر المملوكي وريثا للمملكة الأيوبية، والحقيقة أن سلاطين المماليك هم من حصدوا كل ما زرعه الأيوبيين، وتعد مواقعهم الحربية التي دافعوا فيها عن مصر والأمة العربية والإسلامية خير شاهد على قوتهم الفتية، حيث قادوا جيوش مصر من نصر إلى نصر.

وتعد موقعة المنصورة هي ميلاد هذا الكيان الفتي الجديد الذي ألقيت على عاتقه مهمة صعبة للغاية ألا وهي مقاومة حملة جديدة وأخيرة من الحملات الصليبية وهي الحملة السابعة بقيادة الملك القديس لويس التاسع.

وقعت تلك المعركة في عام 1250 ميلادية ما بين لويس التاسع الذي قاد حملة صليبية جديدة إلى بلاد المشرق ولكنها كانت في هذه المرة تستهدف مصر، وكانت الجيوش المصرية تحت قيادة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الأيوبيين، وكان قواد المعركة هم المماليك البحرية، أمراء وضباط وجنود الملك الصالح، ومنهم الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، وفارس الدين أقطاي الجمدار وركن الدين بيبرس البندقداري،

بدا الأمر عام 1245م، عندما منح بابا الكاثوليك إينوسينت الرابع تأييده الكامل للحملة الصليبية السابعة التي تحمس لها لويس التاسع ملك فرنسا وكان يحضر لها كاردينال فراسكاتي للترويج للحملة في كافة أنحاء فرنسا، وفرضت الضرائب لصالحها، ووافقت جنوة ومارسيليا على تمويل الحملة فيما امتنعت البندقية عن ذلك لمصالحها التجارية مع مصر.

وكان هدف تلك الحملة هو القضاء على الدولة الأيوبية، والتي تسببت في خسائر كثيرة للمالك الصليبية في الشرق، إذًا فكانت الحرب هنا على مصر خصيصًا، وكان الجيش المصري عليه أن يقوم بدوره للمرة الثانية في أقل من سنوات قليلة بالدفاع عن مقدسات الأمة.

وفي عام 1248م، أبحر لويس التاسع بحملته متوجهًا صوب مصر، في 1800 سفينة، تحمل ما يقرب من 80 ألف مقاتل، ومعه زوجته مرجريت دو بروفنس، واثنين من اخوته، وعدد من النبلاء وهم في واقع الأمر أقاربه، أي أنه كان عازمًا على النصر وأعد العدة لذلك.

في قبرص توقفت الحملة للتعبئة، وجرت محاولة للتحالف بينهم وبين المغول ولكنها باءت بالفشل، ثم تسرب نبأ الحملة عبر العيون المنتشرة إلى مصر، وكان أحد من أخبروا السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بالهجوم الصليبي القادم، هو فريدريك الثاني الذي كان في صراع مع الباب فأرسل إلى مصر يحذرها.

علم السلطان نجم الدين أيوب إلى مصر، وكان يحاصر الصليبيين في الشام بذلك الوقت، وأصابه مرض شديد، وأصدر الأوامر بالاستعداد وتحصين دمياط بالأسلحة والجنود، وعسكر الجيش المصري على البر الغربي للنيل في دمياط بقيادة الأمير فخر الدين.

وأرسل لويس رسالة إلى الملك الصالح يهدده ويتوعده فيها، ويطالبه بالاستسلام، ورفض الملك الصالح رسالة لويس وتهديده، وبدأت المعركة، وفي عام 1249م نزل 50 ألف مقاتل صليبي إلى دمياط، وللأسف الشديد ظن الأمير فخر الدين أن السلطان قد توفاه الله لتأخره في الرد على رسائله التي أرسلها بالحمام الزاجل، فانسحب دون نظام أو ترتيب، واقتحمت جيوش لويس النيل عابرة الجسر أقامه الجيش المصري، وسقطت دمياط في أيديهم دون مقاومة تُذكر.

وحول لويس دمياط إلى مملكة صليبية جديدة، وحول جامعها إلى كاتدرائية وبدأ يستقبل السفراء فيها، وعاقب الملك الصالح أمراؤه أشد العقاب، وأمر بإعدام 50 من أمراء العربان المتهاونين في الدفاع عن دمياط، وحُمل السلطان المريض إلى المنصورة، وبدأ الجميع يستعد للمعركة الكبرى.

ويروي المؤرخ الصليبي «جوانفيل» الذي رافق الحملة، أن المصريين كانوا يتسللون أثناء الليل إلي المعسكر الصليبي ويقتلون الجنود وهم نيام ويهربون بروؤسهم، ويذكر المؤرخ ابن أيبك الدواداري أن الصليبيين كانوا يخافون من المصريين المتطوعين أكثر من الجنود النظاميين.

بعد حوالي 5 أشهر سار جيش لويس إلى المنصورة، ووقع قتال شديد بين الصليبيين والمسلمين في البر ومياه النيل، وفي خضم المعارك توفي السلطان الصالح نجم الدين أيوب في 23 نوفمبر 1249م، فأخفت زوجته شجر الدر وفاته، وأدارت المعارك بالتعاون مع الأمير فخر الدين يوسف أتابك العسكر والطواشي جمال الدين محسن رئيس القصر.

أمسك المماليك بزمام الأمور بقيادة فارس الدين أقطاي الذي أصبح القائد العام للجيش المصري، وكان هذا أول ظهور للمماليك كقواد عسكريين داخل مصر، وتمكنوا من تنظيم قواتهم ووافقت شجر الدر على خطة بيبرس البندقداري باستدراج القوات الصليبية المهاجمة داخل مدينة المنصورة.

فأمر بيبرس بفتح باب من أبواب المنصورة وتأهب الجيش المصري من الجنود والمتطوعين داخل المدينة وظن الفرسان الصليبيون أن المدينة استسلمت كما حدث في دمياط، فاندفعوا إلى داخلها فخرج عليهم الجيش المصري كالرعد القاصف وأخذوهم بالسيوف من كل جانب، وانضم عوام المصريون للجيش، يلبسون فوق رؤوسهم طاسات معدنية بدلًا من الخوذات، وقطعوا على الصليبيين طريق الفرار، واستطاع شعب المنصورة الباسل صد هذا الغزو الغاشم وسقط الصليبيون ما بين قتيل واسير حتى ملكهم لويس تم أسره وصار حبيس دار ابن لقمان في المنصورة.

عين جالوت.. جيش مصر ينقذ العالم

ويستكمل الجيش المصري دفاعه عن العالم هذه المرة وليس الأمة وفقط، ففي عهد صلاح الدين الأيوبي دافعت مصر عن مقدسات الأمة واستردت بيت المقدس في موقعة حطين، ثم في عصر الصالح نجم الدين أيوب، استطاعت أن تصد الخطر الصليبي تمامًا وتكسر شوكته، ثم الآن هي تتصدى للخطر المغولي الذي تهدد ليس فقط مصر بل العالم كله.

المغول وهم قبائل اجتمعت تحت راية جنكيز خان، والذي أسس إمبراطوريته عام 1206م، في منغوليا، وبدأ التوسع فسقطت في أيديهم خوارزم وبخارى وسمرقند وإقليم خرسان وأذربيجان وهمدان وتبريز وداغستان والشيشان، حتى وصلوا إلى بغداد ثم فلسطين ثم استهدفوا مصر بقيادة قائدهم كتبغا، وكان ذلك في عهد هولاكو.

كان الوضع في مصر بذلك الوقت في غاية التخبط، حيث انتقلت السلطة من الأيوبيين إلى المماليك بعد مقتل توران شاه إبن الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك، ثم زواج شجر الدر من المعز عز الدين أيبك، وهو جمدار السلطان الصالح، ولكن ما لبثت الأمور بين شجر الدر وأيبك أن تدهورت، فدبرت مقتله، ثم قبض عليها قطز وتركها لزوجة أيبك الأولى فانتقمت منها، فماتت شجر الدر بالقباقيب، وكان عز الدين أيبك قبل مقتله قد غدر بفارس الدين أقطاي وقتله في القلعة، وفر الظاهر بيبرس بعد مقتل أستاذه أقطاي بصحبة 700 من المماليك البحرية إلى الشام، وهكذا خلت مصر من أي قيادة من الممكن الاعتماد عليها بشكل كامل في تلك الظروف العصيبة والمغول على الأبواب.

واستطاع سيف الدين قطز في هذه المرحلة أن يسيطر على البلاد بعد أن عزل إبن الملك المعز عز الدين أيبك وكان ملقبًا بالمنصور، وبدأ في تجهز البلاد وتعبئة الجيش، وفرض الضرائب لأجل إكمال تلك العدة وعفا عن المماليك، وأرسل في طلب الظاهر بيبيرس الذي لبى النداء.

وبينما قطز منشغلًا بإعداد الجيش، جاءته رسالة من هولاكو عدد من رسله وكان مطلعها، «من ملك الملوك شرقًا وغربًا الخاقان الأعظم، باسمك الله باسط الأرض ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم يتنعمون بأنعامه، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك، يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أنَا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنًا على من حل به غضبه، سلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء،..........، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب، قبل أن تضرم الحرب نارها، وترمي نحوكم شرارها، فلا تجدون منّا جاهًا ولا عزًا ولا كافيًا ولا حرازًا، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منا خالية، فقد أنصفناكم إذ راسلناكم، وأيقظناكم إذ حذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى.

كانت الرسالة بمثابة إعلان الحرب أو الاستسلام، وصمم قطز على الحرب ورفض مبدأ التسليم وكان هناك تردد من بعض الأمراء فقال قطز مقولته المشهورة: «أنا ألقى التتار بنفسي»، ثم قال: «يا أمراء المسلمين لكم زمان تأكلون أموال بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المسلمين»، ثم قال «من للإسلام إن لم نكن نحن»، فثارت حمية الأمراء في مقدمتهم الظاهر بيبيرس، وأيدوا قطز وقطع أعناق رسل هولاكو وطاف بها القاهرة، وعلقها على باب زويلة، وكانت تلك مشورة الظاهر بيبيرس، وذلك لكسر حالة الرعب والفزع التي كان ينشرها المغول حولهم، حيث استخدم قطز معهم نفس سلاحهم وهو الحرب النفسية.

تحرك الجيش المصري

تجمعت فرق الجيش المصري في منطقة الصالحية الآن تقع في محافظة الشرقية، ثم توجه قطز إلى سيناء، ثم سلك طريق الساحل وكان ذلك عام 1260 م.

وسلك قطز مسلكًا جديدًا في ترتيب جيشه، حيث جعل مقدمة الجيش وعلى رأسها بيبيرس من فرقة كبيرة نسبيًا، وجعلها متقدمة عن الجيش بشكل كبير، بحيث يظن المغول أن هذا هو كل الجيش، ثم بقية الجيش يتخفي في تحركاته.

وانطلت الحيلة عليهم بالفعل، حيث اشتبكت حامية غزة مع مقدمة الجيش بقيادة بيبيرس وهي تظن أن ذلك هو كل الجيش، وهومهم بيبيرس، في حين كان بقية الجيش بقيادة قطز لا يزال يواصل زحفه.

واصل قطز التوغل واجتاز العديد من المدن مثل عكا وحيفا، حتى وصل إلى سهل منبسط وهو عين جالوت تحيط به التلال المتوسطة من كل جوانبه إلا الجانب الشمالي منه فهو مفتوح، تعلو التلال الأشجار والأحراش، مما جعله مناسبًا لخطته،

صلى جيش المسلمين صلاة الفجر يوم الجمعة 25 رمضان 658 هـ / 3 سبتمبر 1260، ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة واستعدوا، ووصل الجيش التتري مع شروق الشمس، وكان الجيش المصري يختبئ في التلال، ومقدمة الجيش بقيادة بيبيرس ظاهرة لا تخفي نفسها، ونزلت فرق المقدمة واحدة وراء الثانية إلى السهل، ثم بدأت فرقة عسكرية مملوكية في الظهور على أرض المعركة وانطلقت بقوة تدق طبولها وتنفخ أبواقها وتضرب صنوجها النحاسية، وكانت الجيوش المملوكية تتلقى أوامرها في أرض المعركة بهذه الطريقة التي لا يعرفها أعدائها، فكانت هناك ضربات معينة للميمنة وضربات معينة للميسرة وضربات معينة للقلب، وكانت هناك ضربات محددة للتقدم والتأخر، وضربات خاصة لكل خطة عسكرية، وبذلك استطاع قطز أن يقود المعركة عن بعد، ووقف الظاهر بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، بينما ترك السهل بكامله خاليًا من خلفه.

هنا تقدمت أعداد هائلة من فرسان التتار باتجاه مقدمة الجيش، وهي تظن أن هذه هي كل الجيش المصري، والتحم الجيشان، المقدمة بقيادة بيبيرس وجيش المغول، وثبتت المصريون في القتال، وقرر كتبغا استخدام كامل قواته لقتال مقدمة الجيش، دون أن يترك أي قوات للاحتياط، وهنا دقت الطبول دقات معينة وهي عبارة عن أوامر من قطز إلى بيبرس بسحب التتار إلى داخل سهل عين جالوت.

فانسحب بيبرس وأظهر الانهزام، وتراجع بشكل سريع حتى لا تهلك مقدمة الجيش، وأمر كتبغا جنوده بتتبع المصريين والقضاء عليهم، وهنا نزل جيش مصر الرئيسي إلى ساحة القتال، وأغلقت فرقة قوية المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، وبذلك أحاطت قوات الجيش المصري بالتتار من كل جانب، وقاتل التتريون بشجاعة فائقة، وتأزم الموقف، فقرر قطز أن ينزل بنفسه لأرض المعركة، فرمى خوذته وأخذ يصرخ «واإسلاماه... واإسلاماه»، واحتدم القتال في سهل عين جالوت، وبدأت الكفة تميل لصالح الجيش المصري، وتقدم أمير من أمراء المماليك واسمه جمال الدين آقوش واخترق صفوف التتار حتى وصل لكتبغا، ودار بينها قتال فتمكن آقوش من كتبغا وقتله، وبقتله قتلت العزيمة عند جيش التتار، وبدأ جنود التتار في التساقط، وكانت نتيجة المعركة أن أُبيد جيشهم بأكمله، ولم يبقَ على قيد الحياة من الجيش أحدًا.

وهكذا استطاع الجيش المصري كسر شوكة المغول والحد من تمددهم، والذي كان من الممكن أن يصل إلى المغرب العربي، فلم تكن هناك قوة فتية شابة في ذلك الوقت بالعالم العربي الإسلامي سوى مصر، والتي قيض الله لها رجالًا مثل قطز وبيبيرس ثم جنودًا مخلصين استطاعوا الدفاع عنها في أحلك اللحظات.

انتصارات "نابليون الشرق".. إبراهيم باشا يكتسح الشام وصولا إلى الآستانة

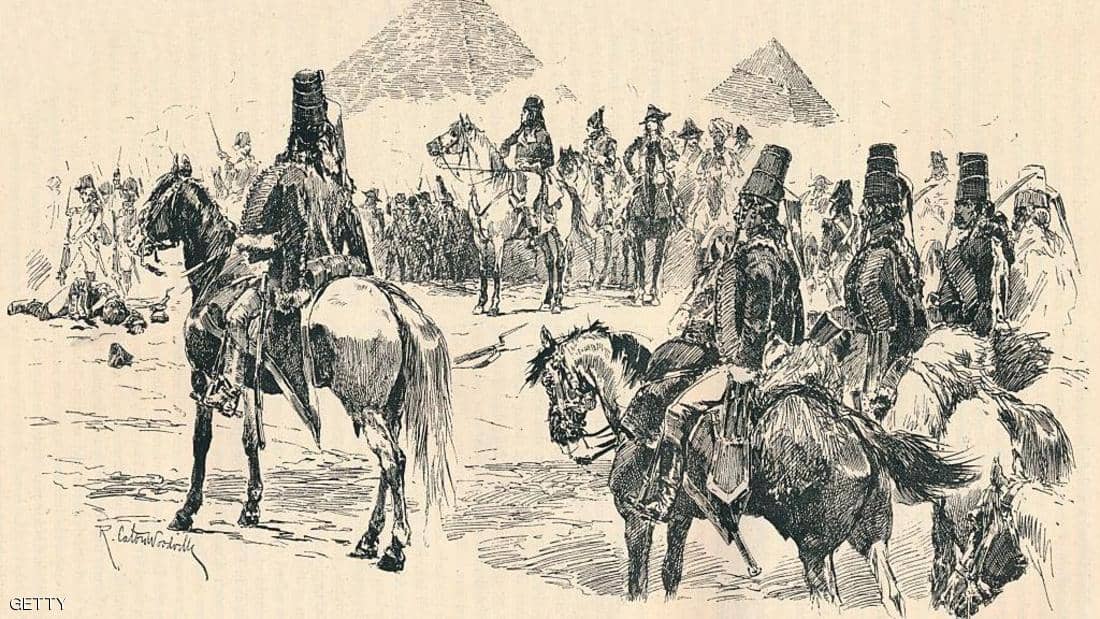

كان تحطيم الأسطولين المصري والعثماني من قبل الدول الأوروبية في موقعة "نفارين" خلال الحرب اليونانية عام 1827، انذارا لحاكم مصر الطموح محمد علي باشا ليعيد ترتيب أوراقه بعيدا عن الدولة العثمانية، والتي أصبحت "رجل أوروبا المريض".

وبالفعل، بدأ الباشا يخطط ليحل محل الرجل المريض، وعرض الأمر على ابنه وقائد جيشه إبراهيم باشا، الذي قال إن مصر لن تأمن على نفسها إلا إذا كانت حدودها الشرقية آمنة حتى جبال طوروس، وإن ضم الشام ليس هجوما لكنه تأمين ودفاع عن مصر.

وجاءت الفرصة بينما كان الباشا يوطد أركان دعائم دولته في ربوع مصر تمهيدا لإطلاق طموحه. فقد كان والى عكا عبد الله باشا يجعل من بلاده مأوى لكل الفارين من حكم محمد علي؛ حتى بلغ عددهم ستة آلاف شخص.

وقتها، كتب إليه محمد علي يطلب إعادتهم إلى مصر. فرد عليه بجفاء شديد: "إن هؤلاء رعايا السلطان، وشأنهم هنا كشأنهم في مصر، وإن شئت فاحضر لأخذهم".

هنا، أجابه محمد علي: سأحضر لأخذ الستة آلاف وواحدا فوقهم. وكان يقصد والى عكا.

قرن محمد علي قوله بالفعل، وأرسل الجيش المصري -الذي كان قد أسسه حديثا- بقيادة ابنه العسكري المخضرم إبراهيم باشا. حيث احتل يافا وضرب حصارا حول عكا، لتُظهر معارك الشام أمام الدول الكبرى خطورة جيش مصر وقائده الذي أطلقوا عليه "نابليون الشرق".

فتح الشام

أحكم إبراهيم باشا حصار عكا -المدينة التي استعصت على نابليون بونابرت- برا وبحرا، وراح يرميها بالقنابل. وبعد أشهر، أحس والى عكا أنه لا مفر من التسليم، فألقى هو وحامية المدينة السلاح، وربط منديلا في عنقه دلالة على الاستسلام والخضوع.

ويذكر داود بركات في كتابه «البطل الفاتح إبراهيم باشا»: إن إبراهيم كان كريما معه رفعه بيديه وقال له: ذنبك لا يغتفر، أنت تجرأت على محمد علي وهو أكبر حلما!

ورد الوالي: كل أخطائي أنى اعتمدت على الباب العالي، الذي لا يزيد شرفه في نظري على شرف المومس، ولو أنى عرفت ذلك لاتخذت الحيطة ولما كنت اليوم ملقى بين يديك.

بعد سقوط عكا غضب السلطان العثماني محمود الثاني غضبا شديدا، وأمر بأن يعقد المجلس الشرعي في 13 أبريل 1832 -والذي كان يضم ثلاثة مفتين واثني عشر قاضيا وتسعة من أئمة السراي السلطانية- ليصدر حكما بـ "تجريد محمد علي وولده إبراهيم من جميع الرتب والمناصب الديوانية وألقاب الشرف الممنوحة لهما من لدن أمير المؤمنين، ثم القصاص منهما مع سائر من شاركهما في العصيان والخروج على طاعة السلطان".

هنا، ضحك محمد علي باشا من هذا الحكم، وقال أمام قناصل الدول: هل يسمح السلطان لنفسه أن يحاربني باسم الدين، وأنا أحق منه بمهبط الدين والوحي، لأني انقذت الحرمين الشريفين وأعدت للدين سلطانه وأنا الآن أحكم مكة والمدينة المنورة.

وكان رده أيضا بشكل عملي، حيث دخل إبراهيم باشا دمشق في يونيو 1832، ثم زحف على حمص وحلب -التي كانت آخر ما يريده محمد علي قبل تحديه السلطان العثماني- وقبل أن يدخل إبراهيم باشا حلب كتب إلى والده: ها قد فتحنا الشام التي يقول المصريون إنها جنة، فماذا يريدون منا فوق ذلك؟

معركة "قونية"

كانت معركة "قونية"، التي اندلعت في 21 ديسمبر 1832 هي المواجهة العسكرية الأكبر في سياق الحرب المصرية- العثمانية الأولى، التي بدأت في 29 أكتوبر 1831، وهدف من خلالها محمد علي باشا ضمّ بلاد الشام إلى مصر.

وكما جاء في كتابي «عصر محمد علي» 1930، للمؤلف عبد الرحمن الرافعي، و«بناة القاهرة في ألف عام» 1987، للكاتب عبد الرحمن زكي؛ ووفقا لما نشرته الصحف، فقد بدأت الحرب بين الدول العثمانية ومصر، عندما منح السلطان العثماني جزيرة «كريت» لمحمد علي، والي مصر، كتعويض عما فقدته مصر في الحرب اليونانية؛ لكن الباشا، الذي كان يسعى لتكوين إمبراطوريته، رأى أن هذا التعويض ليس له قيمة ورغب في ضم بلاد الشام إلى مصر.

كان أهم قادة الباشا هو ابنه الأكبر -والأكثر شهرة فيما بعد- إبراهيم باشا، والذي كان يمتاز بأنه يدرس الجهة التي دار فيها القتال دراسة دقيقة. بينما قاد العثمانيين رشيد محمد خوجة باشا.

وبين الجبال التي يفصل بينها الضباب لدرجة أن كلا القائدين لم يتمكن من اكتشاف موقع الجيش الآخر، ليندلع القتال في درجة برودة 11 تحت الصفر.

وبينما يفصل الجيشين نحو 3 ألاف متر، مرت لحظة خفت فيها وطأة الضباب قليلا، ما مكن إبراهيم باشا أن يلمح موقع الجيش التركي، فرتب خطة الهجوم ترتيبا محكما. وقبل أن يبدأ إبراهيم باشا الهجوم، تقدمت صفوف العثمانيين حتى صارت على بعد نحو 600 متر من خطوط الجيش المصري، وبدأت المدافع العثمانية تطلق القنابل عليهم.

لم يجب المصريون على الضرب بضرب مثله، بل انتظروا حتى يحدد قادتهم مصدر صوت الضرب ليستدل منها على مواقع الجيش العثماني، وتقدم الصف الثاني من المصريين حتى اقترب من الصف الأول تفاديا من فتك قذائف المدفعية العثمانية التي كانت تنصب عليه.

في الوقت نفسه، اتجه إبراهيم باشا إلى بئر «نمرة»، الذي يقع على يمين الصف الثاني من الجيش المصري ليزداد علما بمواقع الأتراك، وكان يصحبه من بين قواده "مختار بك، وكاني بك، وأحمد أفندي"، ومعهم قوة من 1500 من البدو.

وسط تحركاته، أدرك إبراهيم باشا مواقع الجيش العثماني ونقطة ضعفه، وهي أن قوة الفرسان كانت تشكل الجهة اليسرى، وأخطأت القيادة العثمانية في أنها لم تحكم الصلة بين الفرسان والمشاة أثناء التقدم، فحدثت بينهما ثغرة يبلغ طولها نحو 1000 خطوة، جعلت الجهة اليسرى في شبه عزلة عن بقية الجيش.

انتهز إبراهيم باشا الفرصة، واعتزم الدخول بقوات الحرس والفرسان في هذه الثغرة ليخترق صفوف الأتراك، وتولى قيادة هذه الحركة، فزحفت قوة الحرس يتبعها الفرسان واجتازت البئر بقليل، ثم انعطفت نحو الشمال -حيث الجهة اليسرى لخصومهم- وهاجمتها هجوما شديدا، فتقلقل الأتراك من مراكزهم لشدة الهجوم وتقهقروا شمالًا بشكل فوضوي إلى المستنقعات؛ ثم تابع إبراهيم باشا تقدمه، وأمر قواته أن تتوسط ميدان المعركة، حيث واجهوا الصف الثالث من مشاة الأتراك الذين اقتحموا الميدان، فأمطرتهم المدافع المصرية بنيرانها ونجحت القوات المصرية في حصارهم وتوجيه ضربات شديدة إليهم وأوقعوا بهم حتى سلموا سلاحهم.

وبينما تابع المصريون تقدمهم وتوسطوا ميدان المعركة، أدرك القائد التركي أن جيشه اضطرب، وأراد أن يلم شتاته فنزل إلى حيث مواقع الجند، لكنه الطريق لكثرة تكاثف الضباب، وأثناء سيره تائها وقع في أيدي المصريين، فأحاطوا به وجردوه من سلاحه واقتادوه أسيرا إلى إبراهيم باشا، وكان قد مضى على نشوب القتال نحو الساعتين.

وتابع المصريون من المشاة والفرسان تقدمهم السريع شمالا، مع تغطية مجالهم بقذائف المدافع المصرية، وهاجموا الصف الرابع من مشاة العثمانيين ونجحوا في هزيمته وتمزيق شمله إلى أن رفع راية الاستسلام.

ووفق ما رُويّ عن المعركة، بينما كانت قوات الحرس والفرسان تقوم بالهجوم، تقدم الصف الأول من صفوف الأتراك نحو ميسرة الجيش المصري واتخذوا مواقعهم حولها في خط مقوس بهدف الإحاطة بها، واشترك في هذه الهجمة الصف الثاني من صفوفهم، وعاونهم فرسانهم. لكن ميسرة الجيش المصري واجهت الهجمة بثبات وشجاعة، وتحركت مدافع الاحتياطي فشدت أزر المدفعية التي تحمى الميسرة، وصبت المدافع المصرية قذائفها على صفوف العثمانيين المهاجمين. واستمرت المعركة 45 دقيقة، نجحت فيها القوات المصرية في كسر هجمة العثمانيين وهزيمتهم وهروب فلولهم إلى الجبال.

وقد استمرت المعركة بأسرها لمدة 7 ساعات -إذ بدأت في الظهر وانتهت بعد غروب الشمس بساعتين- وبعدها، تقدم إبراهيم باشا بجيشه، فاحتل "كوتاهي" وصار على مسافة 50 فرسخا -290 كيلومترا- من الآستانة؛ ثم أرسل كتيبة من الجنود احتلت "مجنيسيا" بالقرب من أزمير، وبعث رسولًا إلى "أزمير" ليقيم الحكم المصري بها، ووصل الرسول إليها ولم يلق بها مقاومة؛ وعزل حاكم المدينة، طاهر باشا، وأقام بدلًا منه أحد أعيانها، منصور زده، في فبراير 1833.

في هذه المعركة، لم تزد خسارة المصريين عن 262 قتيلًا و530 جريحًا؛ أما الجيش العثماني، فتم أسر قائده ونحو من 5- 6 آلاف من مقاتليه، من بينهم عدد كبير من الضباط والقادة، وقتل من جنوده نحو 3 آلاف، وغنم المصريون منه نحو 46 مدفعا وعددا كبيرًا من الرايات.

معركة "نزيب"

في 24 يونيو 1839، مرّت الدولة العثمانية بواحد من أسوأ أيامها، حيث صارت أبواب الأناضول مفتوحة أمام المصريين، الذين كانوا قادرين حينها على دخول الآستانة، وعزل السلطان وإنهاء الدولة العثمانية؛ لولا تدخل القوى الأوروبية، التي كانت تدخلت في وقت سابق عقب معركة "قونية"، وأجبرت مصر على قبول اتفاقية كوتاهية عام 1833، والتي -في واقعها- لم تكن مرضية للطرفين.

هكذا، وبعد بضع سنوات، تجددت المعارك بين المصريين والأتراك حيث التقت جيوشهما عند منطقة "نزيب"، المعروفة أيضا بـ "نصيبين" -موجودة حاليا بمحافظة "غازي عنتاب" التركية- عقب انتهاك العثمانيين للاتفاقية، وعبورهم نهر الفرات واقترابهم من نزيب. وقد كان محمد علي باشا ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر، فأمر ابنه إبراهيم، بقيادة الجيش والتصدي للعثمانيين والقضاء عليهم عند "نزيب".

وبينما كانت قوى الجيشين شبه متعادلة؛ حيث تكوّن كل منهما من نحو 40 ألف جندي جهّزوا بأفضل الأسلحة والمعدات. لكن، تميّز الجيش المصري مقارنة بالعثماني، بخبرته في القتال وانضباطه الشديد.

وفي المقابل، تواجد في صفوف الجيش العثماني حينها العسكري البروسي/ الألماني الشهير هيلموت فون مولتكه، مؤسس الجيش البروسي الحديث، وأحد أهم أبطال الوحدة الألمانية لاحقا. وكان يعمل في البلاط العثماني منذ عام 1835 لتقديم المشورة للسلطان محمود الثاني وتحديث الجيش، وكلّف سنة 1839 بدعم قوات حافظ باشا التي اتجهت لمواجهة القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا.

وعلى الرغم من شدة القصف العثماني، تمكّنت القوات المصرية من تحقيق النصر؛ وتمكنت مدفعيتها من دك مواقع الأتراك قبل أن تباشر القوات البرية بمهاجمتهم. هكذا نجح المصريون في طردهم، وغنموا مئات المدافع وآلاف البنادق والذخائر؛ كما قام الجيش المصري بأسر نحو 10 آلاف جندي عثماني.

وخلال انسحابهم، حاول الأتراك عبور نهر الفرات. لكن بسبب غياب الجسور، غرق الآلاف منهم، لينضموا لنحو 7 آلاف جندي آخر قتلوا خلال المعارك. كما استسلم العديد من الجنود الأتراك للمصريين وأعلنوا ولاءهم لمحمد علي باشا فاقتيدوا جميعا نحو الإسكندرية.

أمّا المستشار العسكري فون مولتكه، فقد وجد نفسه مهزوما أمام المصريين، عقب تجاهل حافظ باشا العثماني لنصائحه، وتولى بنفسه قيادة إحدى فرق المدفعية التي أمّنت الانسحاب.

وفي مطلع يوليو 1839، توفي السلطان العثماني محمود الثاني عقب إصابته بالسل، دون أن يعلم بخبر هزيمة قواته، ليخلفه في سدة الحكم ابنه عبد المجيد الأول البالغ من العمر حينها 16 سنة.

ووقتها، غادرت عدد من قطع البحرية العثمانية مضيق الدردنيل لتتجه نحو الإسكندرية معلنة الاستسلام لقيادة الجيش المصري.