شهدت مصر الحديثة سلسلة من عِظام الأطباء، والذين أخذوا على عاتقهم النهضة بالطب المصري الحديث، بعد أن ساءت سمعته لفترة في أواخر القرن التاسع عشر، عندما اختفى الرعيل الأول من الأطباء الذين قاموا بالبعثات إلى أوروبا في عهد محمد علي باشا.

هكذا، يأتي الفتى نجيب محفوظ، الذي ظنّت "الداية" أنه فارق الحياة ليُعيد إحياء طب النساء والولادة في مصر؛ ويقوم علي إبراهيم باشا طبيبا عصاميا يتولى عمادة كلية الطب، ويحمل على كتفيه إعادة تأسيس قصر العيني وإنشاء الجمعية الطبية المصرية؛ بينما يغزو أنور المفتي أغوار البلهارسيا في قريته، حتى يعثر على ما يفتك بها.

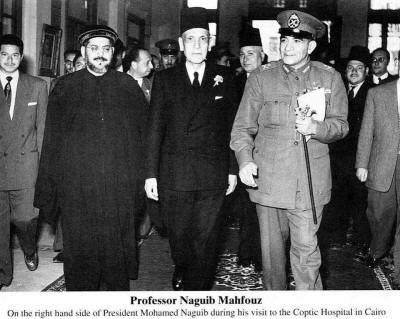

"نجيب باشا محفوظ".. تميمة ولادة أديب نوبل

ظنوا وفاته عند ولادته.. وبقي لأشهر يعاني المرض جرّاء تركه في شتاء 1882 القارس

مكافحة الكوليرا حوّلت بشرته إلى اللون الأسمر.. وأعاد إحياء قسم النساء والتوليد في القصر العيني

في كتاب "صفحات من مذكرات نجيب محفوظ" للناقد الكبير رجاء النقاش، ذُكر أن والدة أديب نوبل العظيم كانت تُعاني من صعوبة شديدة أثناء الوضع، ولم تسطع "القابلة/ الداية" توليدها. في تلك الحقبة، لم تكن الاستعانة بطبيب من أجل الكشف على امرأة أو توليدها، سوى أحد أمور "التابو" الشعبية؛ لكن الحالة الحرجة في تلك الليلة الباردة من ديسمبر 1911، قد رفعت درجة حرارة الأمور، حتى أنها دفعت والده للهرع إلى أحد أشهر أطباء القاهرة محاولا إنقاذ زوجته.

هنا "جاء الدكتور نجيب محفوظ، طبيب النساء والولادة الشهير، وأنقذ أمي، وأخرجني إلى الحياة؛ فأطلقوا اسمه على المولود الجديد".

لم يكن قدوم الطبيب -الذي حمل أديب نوبل اسمه الثنائي لبقية حياته- بدوره إلى هذا العالم سهلا. فقد كان الابن الثامن لامرأة أربعينية قضت ثلاث ليال من المخاض حتى سمعت صرخاته الأولى. ووفق كتاب "الدكتور نجيب محفوظ.. حياة طبيب" -وهو السيرة الذاتية التي أعادت نشرها سلسلة "ذاكرة الكتابة"- فقد خرج الجنين بلا صوت أو صراخ، وكانت قبضتاه مرتخيتان؛ عندها ظنّت الداية ومن معها أنه قد فارق الحياة. هكذا وضعت المولود بصينية قرب النافذة ولم تقم بقطع حبله السري، بعدها بدأت ملامح الحياة تظهر على الرضيع الذي بدأ في التنفس الخافت. نجا الطفل حقا، لكنه بقي أشهرًا يعاني أمراضًا عديدة جرّاء تركه قرب النافذة التي كان يتدفق منها الشتاء القارس الذي شهده عام 1882.

ساعد شغف أبيه بالمعرفة في أن ينشأ محفوظ مُحِّبًا للعلم والقراءة، فقد كان الأب يملك مكتبة كبيرة وكان كثير الاطلاع، وكان يطلب من ابنه نجيب أن يقرأ له إصحاحًا من الكتاب المقدس كل ليلة.

شاءت الأقدار أن يواجه الابن الميسور أعواما من الضنك والمُعاناة المادية بعد وفاة والده؛ حيث تعرّض لضوائق مادية عدة، وأزمات عصيبة، لكنه استطاع أن الالتحاق بمدرسة طب «القصر العيني» عام 1898، في وقت كان الطب المصري مُتدهورًا، وكانت سمعة الطبيب المصري سيئة للغاية بعد أن اختفى الرعيل الأول من أطباء البعثات العلمية الذين اعتمد عليهم محمد علي باشا في تأسس المدرسة الطبية المصرية الحديثة، حيث بعضهم قد قضى نحبه والبعض الآخر أُحيل إلى التقاعد؛ ومع توقف البعثات، وعدم مواكبة الأجيال الجديدة للتطورات العلمية -لعدم إتقانهم للغات العلمية التي كانت الفرنسية والإيطالية وقتها- فُقدت الثقة بالطبيب المصري وقدراته.

طبيب الكوليرا

بينما كان نجيب يجتاز عامه الأخير بمدرسة الطب، ضرب وباء الكوليرا مصر عام 1902، ولم يكن عدد الأطباء ليسع تفاقم الوباء وعدد المرضى، فتم الاستعانة بطلبة كلية الطب ليساهموا في المقاومة.

في ذلك العام، حصدت الكوليرا أرواح آلاف من الحجيج، وضمن إجراءات الاحتواء، اُحتجز المصريون العائدون من الحج في حجر صحي، وكان من بينهم عمدة بلد صغيرة قرب أسيوط. وقتها، لم يفطن العمدة أو مسئولو الحجر الصحي أن العشر صفائح المملوءة بماء زمزم التي جاء بها تحوي الوباء! هكذا عاد الرجل إلى قريته ووزع منها على أقاربه وأحبابه، وصب منها الناس في الآبار الرئيسية تبركًا بها ناشرا الوباء.

وبينما فُرض على القرية سياج أمني، وحُشد الأطباء وطلبة مدرسة الطب؛ تطوع نجيب ليحل محل طبيب قد تُوفي إثر المرض، وألح في طلبه. هناك، أبلى بلاء حسنا -رغم ما كان يتعرض له من استهزاء من قِبل زملائه لصغر سنه- وقد تركت هذه الفترة وسما في وجه الطبيب الشاب الأشقر البشرة، فما تعرّض له -إضافة إلى شمس أسيوط الحارقة- أدى إلى تسلخ بشرته واهترائها، فاستحال لون بشرته من الشقرة إلى السمرة.

طب النساء

بعدما احترف نجيب محفوظ مهنته، رغب في اختراق مجالا كان مستحيلا في تلك الفترة، وهو "طب النساء" الذي لم يكن فعّالا في مصر، فالعائلات المصريات كانت لا تُبيح لنفسها إرسال نسائهم للمستشفيات لإجراء عمليات ولادة على أيد أطباء أو طلبة شبان. وبينما خصصت «القصر العيني» غرفة لأمراض النساء والولادة، لم تدخلها مريضة واحدة، واضطروا لغلقها.

لكن في يوم، دعا أحد الأطباء نجيب ليحضر معه حالة عسر ولادة؛ كانت المرأة ترقد على سريرها بينما باءت المحاولات في استخراج الجنين بالفشل، ولمّا رأت المرأة نجيب أسرّت له أنها تستبشر بوجهه خيرًا، وبدأت محاولات إخراج الجنين واستمرت ساعات دون خروجه؛ ثم خرج جسد الجنين دون رأسه، ثم انفصل الجسد عن الرأس جرّاء المحاولات والشد، وقد استقر الطبيب على إرسالها إلى مستشفى حكومي.

في اليوم التالي، أخبر الطبيب نجيب أن المرأة ماتت والرأس محشورة داخلها. هنا، أخذ على عاتقه دراسة طب النساء والتوليد، رغم ما نصحه به أطباء القصر العيني وتنبؤهم بفشل قسم أمراض النساء الذي ينوي ترميمه.

أصر نجيب على القيام بعمل النساء ولتوليد إلى جانب عمله الأول كطبيب تخدير، على أن يعمل بعيادة النساء من الساعة الثامنة للتاسعة، ثم يعود لعمله بعد التاسعة. للحظ الحسن، لم يمض شهران إلا وكانت الحجرة تكتظ بالمريضات؛ وبعد فترة قليلة اضطر للتخلي عن التخدير وأفنى وقته بين كتب طب النساء وبين الممارسات العملية، حتى حظي بمكانة علمية مرموقة وخبرة عملية كبيرة، وقد ازدادت وأُثريت مكانته بسفره بعد ذلك إلى أوروبا.

وتقديرا لدوره العظيم، افتُتح عام 2018 "متحف نجيب باشا محفوظ للأجنة"، والذي يًعّد أكبر متحف طبي للنساء والتوليد في أفريقيا والشرق الأوسط؛ ويضم المتحف -الموجود بقصر العيني- ما يقرب من 1300 من العينات الطبية النادرة، التي تعرض قرن سابق من الولادات والأمراض المختلفة الخاصة بالنساء، وعينات تاريخية من تشوهات الأجنة.

علي باشا إبراهيم.. "الأسيوطي" الذي أعاد مجد قصر العيني

تخرج من كلية الطب بعد 4 سنوات فقط.. وكان الأول على دفعته

حقق شهرة ضخمة في الصعيد متفوقا على الأطباء الأجانب.. وكان مرضاه يتوافدون على أسيوط

كان أول أستاذ جراحة مصري.. وأنشأ القصر العيني الجديد

قبل شهور، اشتهرت قرية «مطوبس» الواقعة بالقرب من منية المرشد مركز «فوة» بمحافظة كفر الشيخ، بمسلسل ساخر تابعته مصر كلها حمل عنوان "بالطو"، يتحدث عن مغامرات طبيب شاب في فترة التكليف. رغم شهرة المسلسل، لم يعرف كثيرون أن القرية نفسها حملت أصول أحد أساطين الطب المصري الحديث؛ حيث جاء من هذه القرية رجل عصامي إلى الإسكندرية، وهناك تزوج امرأة مغربية أنجب منها في عام 1880 من نعرفه بـ "الدكتور علي إبراهيم باشا".

عندما التحق علي إبراهيم بمدرسة الطب كان طالبا من اثني عشر تضمهم دفعته، ومن الستة والعشرين الذين تقوم عليهم مدرسة الطب بسنواتها الست في عام 1897؛ وعلى الرغم من أن مدرسة الطب كانت في ذلك الوقت تعاني شر حالات التدهور، إلا أن الطالب النهم استغل قلة عدد الطلاب، وما ترتب على ذلك من جو مشجع على الدراسة، والمناقشة والبحث ومراجعة الأساتذة والمعامل؛ فكان يرجع إلى الكتب ويراجع الأساتذة، ويتفحص الجثث في المشرحة ويجري التجارب في المعامل، ويتتبع حالات المرضي ليلا ونهارا.

ورغم أن الدراسة في مدرسة الطب حين التحق بها كانت ست سنوات، نصح مستشار إنجليزي الحكومة بأن تختصر سني الدراسة إلى أربع فقط. وهكذا، تخرج علي إبراهيم بعد أربع سنوات في عام 1901، وبترتيب الأول، وبفارق ثمانين درجة بينه وبين الثاني علي الدفعة.

وفي السنة النهائية من كلية الطب، عُيّن علي إبراهيم مساعدا للدكتور سيمرس، أستاذ علمي الأمراض والميكروبات، وقرر له راتب شهري عن وظيفته؛ لكن في واقعه، استفاد علي أضعاف مرتبه بما اكتسبه من خبرة وتدريب علي يد العالم الإنجليزي الكبير، واستمر في العمل في العام الأول بعد تخرجه. وهكذا أتيح له أن يدرس علمي الأمراض والميكروبات دراسة علمية مستفيضة.

جرّاح الصعيد

وفي عام 1903 قرر المدير الإنجليزي لمصلحة الصحة المصرية تعيين علي إبراهيم مديرا لمستشفى بني سويف بالنيابة. هناك، جاءته فرصة ذهبية حققت مجده الجراحي، إذ جاءه عمدة إحدى القري المجاورة بابنه، وكان مصابا بحصوة في المثانة، فقرر علي إبراهيم إجراء العملية في اليوم التالي؛ ودهش العمدة حين علم بأنه سيعود إلى قريته مصطحبا ولده، مع أن عملية الحصوة كانت إلى ذلك الحين تستدعي بقاء المريض في المدينة قريبا من المستشفى والطبيب حتى الشفاء. وبينما ذاع خبر الطبيب الشاب، كان يقوم بإجراء عمليات جراحية نصح أستاذه بعدم إجرائها، لكنها كانت تنجح وتضيف إلى نجاحه.

وعلى عكس شهرته في بني سويف، كان الطبيب العبقري في موقف لا يحسد عليه في مدينة أسيوط التي كان أهلها مقتنعون بالأطباء الأجانب وحدهم. لكن في الصيف، عندما سافر الأطباء الأجانب إلى بلادهم لقضاء عطلة الصيف، ولم يبق في أسيوط غير الدكتور على إبراهيم، ولم يلبث الناس أن اضطروا للذهاب إلى الطبيب المصري. عندها، حقق إضافة جديدة إلى رصيده من البراعة والقبول عند الناس. لدرجة أنه حتى عندما عاد إلى القاهرة، ظل الناس يسمونه بـ "الأسيوطي"، وظل هذا اللقب يلازمه طوال حياته.

أما الإنجاز الجراحي الأهم، فكان قيامه بإجراء عملية استئصال الطحال المتضخم عام 1907؛ بينما كانت أول عملية استئصال طحال متضخم تم إجراؤها في قصر العيني علي يد طبيب إنجليزي عام 1911.

في أسيوط، أجري الدكتور علي إبراهيم باشا بالاشتراك مع طبيب أجنبي بحثا أثبت فيه إمكانية انتقال العدوي إلى جروح العمليات بواسطة الهواء في بعض الظروف، وعلى الأخص في الأشهر التي تهب فيها رياح الخماسين؛ ونشر هذا البحث في بعض المجلات الطبية الإنجليزية، وترتب عليه أن تقرر إنشاء غرف مغلقة للعمليات الجراحية في سائر المستشفيات الأميرية.

وكما ذكر الكاتب والمؤرخ الدكتور محمد الجوادي، عاد الدكتور علي إبراهيم باشا من أسيوط إلى القصر العيني حين قدم الدكتور علي لبيب مساعد كبير الجراحين في قصر العيني طلبا باستعفائه من منصبه.

رغم هذا، عندما اندلعت حرب البلقان في عام 1912، ونشأت جمعية الهلال الأحمر المصري، أوفدت بعثتين في فترة مبكرة من الحرب، كانت إحداهما برئاسة علي إبراهيم باشا، الذي توجه إلى إسطنبول مضحيا بما بلغه في القاهرة.

عمادة الطب وقصر العيني الجديد

جاهد علي باشا إبراهيم من أجل إنشاء مبني للجمعية الطبية المصرية يكون بمثابة مركز اجتماع الأطباء والتقاء المشتغلين بالمهن الطبية، حتى استطاع عام 1932 أن يحصل على قطعة الأرض التي أقيمت عليها «دار الحكمة»، وقد تكلف بناؤها أكثر من عشرين ألفا من الجنيهات، واختير لها هذا الاسم تيمنا باسم المعهد الطبي الذي أنشأه الخليفة المأمون في بغداد، والفاطميون في مصر.

مع هذا، لم ينس أبدا اجتهاده الشخصي، وفي عام 1924 اختير لشغل وظيفة أستاذ الجراحة، وكان بهذا أول مصري يشغل هذا المنصب، ثم اختير في عام 1926 وكيلا لكلية الطب، وذلك عقب قيام الجامعة المصرية، وانضواء مدرسة الطب تحت لوائها.

وفي 30 أبريل 1929 عقد مجلس كلية الطب جلسة خاصة لانتخاب عميد للكلية، وكانت ظروف المدرسة إلى ذلك الحين قد سارت علي تولي الإنجليز أمر العمادة، وعلي الرغم من ذلك ومن بقاء نصف كراسي المجلس مع الأطباء الإنجليز، فقد أجمعت الآراء على انتخاب علي بك إبراهيم عميدا للكلية «تقديرا لما أظهره علي بك إبراهيم من المقدرة الخارقة للعادة في إدارة الكلية وتنظيمها في المدة التي كان فيها وكيلا للعميد، واعترافا بالمجهودات العظيمة التي بذلها في إعادة تنظيم الكلية، وفي نجاحها المطرد في الأعوام العشرين الماضية، رأي المجلس أن مصلحة الكلية والتعليم الطبي في مصر يقضيان بأن ينتخب عميدا للكلية».

وكان أول ما عني به الدكتور على إبراهيم باشا عند توليه عمادة الطب، هو إنشاء مستشفى حديث يتسع لألفي سرير، بعد أن تبين له أن المستشفى القديم لا يصلح لكلية طب من الطراز الأول. واستطاع أن يحصل على الأرض اللازمة لإقامة مشروعه الضخم من الملك فؤاد الأول، الذي وضع حجر الأساس للبناء الجديد في 16 ديسمبر 1928.

أنور المفتي.. طبيب “عبد الناصر” الذي عالج البلهارسيا

اكتشف أن مادة "مبيد القطن" تقضي على البلهارسيا.. واهتم بقريته "سحالي" حتى تغير اسمها إلى "أنور المفتي"

ترك لأولاده الأربعة وزوجته بحوثه ودراساته ومعاشه من الدولة وقدره أربعون جنيها في الشهر

بينما كان الدكتور نجيب محفوظ يصنع مجده في عام 1913، كان شهر مارس من ذلك العام يشهد الصرخات الأولى لعبقري آخر، هو الدكتور أنور المفتي، أحد أصغر عباقرة الطب كما وصفه معاصروه، والذي سخّر حياته لفترة طويلة لمكافحة مرض البلهارسيا الذي ظل لقرون يُهاجم الفلاحين المصريين. كما تولى أيضا مهمة الطبيب الخاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ورغم شهرته العظيمة "لم يترك أنور المفتي بعد وفاته في يناير عام 1964 لأولاده الأربعة -ابنتين وابنين أكبرهم في السابعة عشرة وأصغرهم في الثامنة- ولزوجته إلا بحوثه ودراساته واكتشافاته، ومعاشه من الدولة وقدره أربعون جنيها في الشهر"، كما كتب الكاتب الصحفي صلاح جلال في كتابه "أطباء مصر كما عرفتهم".

حصل المفتي على الثانوية العامة عام 1935. والتحق على الفور بكلية الطب، وظّل الأول على الدفعة طوال سنوات دراسته، كما التحق أيضا بقسم الكيمياء الحيوية، وعمل في قسم الأمراض الباطنة كطبيب امتياز، ثم سافر للدراسة بكلية هامرسميث للدراسات العليا بلندن، ثم استكمل دراساته في نيويورك، وعاد إلى مصر بعد أن حصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنية عام 1940. وكسلفه محفوظ، عمل المفتي بمدرسة ومستشفى قصر العيني مدرسا فأستاذا للأمراض الباطنية.

إنجازات طبية

كانت بحوث الدكتور أنور المفتي حول أمراض السكر، وضغط الدم، وتصلب الشرايين، فريدة من نوعها في عصره، وحقق فيها انتصارات علمية على مستوى عالمي. وارتبط اسمه بالعديد من البحوث، في مقدمتها أبحاثه حول "ديناميكية الدهنيات في الجسم"، حيث كان المعتقد الشائع هو أن "السكريات" هي الوقود الرئيسي في الجسم، لكن المفتي" وأثبت أن "الدهنيات" هي المصدر الرئيسي في الجسم؛ وأن حركة الدهنيات في الدم، أسرع من حركة السكريات بعشرين مرة!

كما نجح المفتي في علاج ما يقرب من أربعين حالة من حالات الصداع النصفي باستعمال نفس الدواء الذي كان يستخدم في علاج مرض "السل"؛ وكان -أيضا- أول من نبّه إلى استعمال الجلسرين في حالات الغيبوبة السكرية دون حقن المريض بالأنسولين، وذلك في الحالات البسيطة، أمّا في الحالات المتقدمة، فيمكن استخدام الجلسرين مع كمية محدودة من الأنسولين.

المفتي والبلهارسيا

رغم نجاحاته الطبية والعلمية الضخمة، اهتم الدكتور أنور المفتي بأحوال الفلاحين المصريين، واهتم بالقرية المصرية، وأجرى بحوثا كثيرة في قريته "سحالي" بمحافظة البحيرة؛ وكان يقضى أيام الصيف هناك، حيث عاش ونام وأكل مع الفلاحين وصادقهم بإخلاص وحب وعطف. حتى استقر رأى الفلاحين على تغيير اسم قريتهم من "سحالي" إلى "قرية الدكتور أنور المفتي"؛ كما يحمل اسمه شارعا في حي مدينة نصر.

وكان أكثر اكتشافات المفتي إثارة للدهشة، هو ما اكتشفه لعلاج مرض البلهارسيا، الذي يُعّد لعنة الفلاح المصري منذ عصور الدولة القديمة. حيث لاحظ أن تركيبة مادة "الدبتركس" التي يستخدمها الفلاح المصري للقضاء على آفات القطن هي قاتلة للبلهارسيا، فلجأ إلى استخدامها في العلاج.

وعندما يأتي ذكر مكافحة الدكتور أنور المفتي لآفة البلهارسيا، يجب أن نقرأ ما قاله الأديب الكبير الدكتور يوسف إدريس في كتابه "جبرتي الستينات". يقول إدريس: "غفَر الله لأستاذنا الدكتور أنور المُفتي فقد جعلني أُمضي ساعاتِ ألم رهيبة. لقد كانت القرية المصرية بالنسبة لي كالأم العجوز الطيبة، أعرف أناسها وأحبهم وتَربِطني بهم عاطفةٌ قوية مبهمة لا أجد لها تبريرًا ولا تفسيرًا. في الأسبوع الماضي أتاح لي الدكتور أنور المُفتي جلسةَ نقاشٍ طبيٍّ فلسفي أدبي صوفي ممتعة، في آخرها تكرَّم وأعطاني التقرير الذي كتَبه عن تجربته في "سحالي" -قرية المفتي في محافظة البحيرة- وللأسف الشديد كانت ظروفي قد مَنعَتني من قراءة هذا التقرير قبلًا أو حضور المُحاضَرة القيمة التي عرضه الدكتور المُفتي فيها.

أخذتُ التقرير وحاولتُ فقط أن أَتصفَّحه. كان تقريرًا عن العلاج في الوحدات الريفية الجديدة ومحاولةً علميةً لإدراك المصاعب الكامنة والتغلُّب عليها، ولكني من الصفحات الأولى أُصِبتُ بالذعر. لكأن القرية، تلك الأم العجوز الطيبة قد امتدَّت إليها يد عالمٍ طيبٍ تكشف عنها ثيابها القليلة وتُعرِّيها وتَفحَصها بكل دقة العلم وصرامته. وإنه لشيءٌ مزعج أن تَكتشِف أن تلك الأمراض وبكل تلك الكمِّيات تحيا وتُعشِّش في قريتك الطيبة. من المُفزع والمُروِّع أن تدرك أن أقرانك الذين كانوا معك ربما في إلزامي وربما في الحواري كلٌّ منهم لا بُد مصابٌ الآن بثلاثة أمراضٍ على الأقل إن لم يكن أحدُها قد تكفل به وقضى عليه".

ويضيف إدريس: "من المؤلم والمروِّع أن تتأمَّل تلك الحقيقة: وهي أن الريف، جسم أمتنا كلِّها مُتليِّفٌ بالبلهارسيا ومصابٌ بالأنيميا وتأكل مصارينه الإنكلستوما ويُعاني من النقص الخطير من الفيتامينات ومواد الطعام الأساسية".

واختتم الأديب الكبير حديثه بالقول: "لم يكن ما أقرؤه تقريرًا، ولا طبًّا، كان أسياخ حقائقَ محماةً تَنخر أي عقل وتُوقظ كل نائم وتجعله يتساءل: كيف كان باستطاعتنا بالله أن نعرف هذا كله أو أن نُعالجه بلا ثورة وبلا قوانينَ اشتراكية؟ بل نحن حتى بالثورة وبالقوانينِ الاشتراكية لا نزال أيضًا في مرحلة «التشخيص» ولم نبدأ العلاجَ الشاملَ بعدُ".