محاولات خلق موجة خطيرة على السوشيال ميديا تسوق المجتمع نحو تصلب ثقافى جديد وتدفع نحو وأد الفنون والثقافة والتنوير

الاستخدام الأول لهذا المصطلح كان فى مجلة السياسة الخارجية الأمريكية ضمن استراتيجية أمريكية للسيطرة على التحركات والأهداف وتوجيهها نحو النموذج الغربى أو الفوضى

تعتمد الحقيقة على إدراك العقل، وربط المعلومات بعضها ببعض، واستخلاص المعرفة. ويقال إن كل واقع هو ترجمة لخيال فى مرحلة ما، وعلم السياسة والاجتماع ليسا مختلفين.

كنت مدعوًا فى ربيع ٢٠١٥، لإلقاء محاضرة فى منتدى مونت كارلو جنوب فرنسا حول «الربيع العربى بين الحقيقة والخيال».

واليوم، فى ذكرى ثورة يناير، وجدتنى أراجع ما قلته بعد الأحداث بأربع سنوات فى مونت كارلو، وما يدور فى ذهنى اليوم بعد ١٢ سنة.

كان جوستاف ليبون، عالم الاجتماع الفرنسى، قد عمل عام ١٨٩٥ على دراسة العقل الجمعى للحشد وأوضح وجود كينونة جديدة منبثقة عن اندماج الناس مجتمعين، حيث ينشأ مجال مغناطيسى من الجمع، وتماهى للسلوك الفردى ليصبح جزءا من التكوين الجمعى، الذى يستولى من كل فرد فى الجمع على آرائه ومعتقداته وقيمه الشخصية.

وكما قال فى واحدة من مقولاته: «إن الفرد فى الجمع يكون كحبة الرمل داخل عاصفة رملية، يتحرك معها ويندمج فيها ولا يوجد لها إرادة فردية».

وتحدث ليبون بالتفصيل عن ٣ عمليات رئيسية تؤثر فى سلوك الفرد فى الحشد

مجهولية الهوية والإيحاء والعدوى

■ مجهولية الهوية تعطى شعورًا بفقدان للمسئولية الشخصية ويصبح الشخص أكثر بدائية وعاطفية وبلا قيود، وتمنحه شعورًا بانه لا يقهر.

■ والعدوى تعنى انتشار سلوك معين خلال الحشد (كأعمال الشغب مثل تحطيم النوافذ وإلقاء الحجارة). إذ يبادر شخص بفعلٍ ما فيتبعه آخرون.

■ أما الإيحاء فهى الآلية التى يتم من خلالها انتقال العدوى. الهتافات القوية تجعل اللاوعى عنصريًا أحيانًا، ويصبح الحشد متجانسا ومرنا ومتقبل اقتراحات أقوى أعضائه، وهؤلاء أصبحوا مدربين فى الوقت الحاضر، ومسار أى مظاهرة كبيرة أو ترند فى السوشيال ميديا يمكن أن يكون محددًا بشكل كبير مسبقا.

مقدمتى كانت تهدف فى المحاضرة إلى إعطاء خلفية علمية لاستيعاب ما حدث، فى العالم العربى وما زال.

تعود المرجعية التاريخية للمصطلح إلى الاضطرابات فى أوروبا الشرقية عام ١٩٨٩ عندما بدأت الأنظمة الشيوعية القوية فى السقوط تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الجماعية بالتتالى على طريقة سقوط قطع الدومنو. وفى فترة قصيرة من الزمن، اعتمدت معظم بلدان الكتلة الشيوعية السابقة أنظمة سياسية ديمقراطية ذات اقتصاد سوق حرة على النقيض مما كانوا عليه عقودًا متتالية.

أما الأحداث فى الشرق الأوسط، فقد ذهبت فى اتجاه مختلف، دخلت مصر وتونس واليمن فترة انتقالية غير واضحة.. ودخلت سوريا وليبيا حرب أهلية، فى حين ظلت الأنظمة الملكية الغنية فى الخليج والمغرب دون تأثر عميق من هذه الأحداث.

أما الاستخدام المحدد الأول «للربيع العربى» للدلالة على أحداث وقعت بالفعل فكان فى مجلة السياسة الخارجية الأمريكية حيث أبرزه مارك لينش فى مقالته عن السياسات الخارجية للولايات المتحدة، وكان المصطلح ضمن استراتيجية أمريكية للسيطرة على (التحركات) والأهداف وتوجيهها نحو النموذج الديمقراطى الأمريكى الليبرالى (الخيال)، أو الفوضى المحكومة (الواقع).

وكما تقول التقاليد، فوالد المولود له الحق فى تسمية طفله، وهكذا أتى الاسم من الولايات المتحدة.

وفى وقت لاحق تم الكشف أن العديد من قادة الشباب لهذه التظاهرات تم تدريبهم وتمويلهم فى أوروبا الشرقية، من قبل مخابرات دول كبرى مؤثرة، (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) وهم لم ينكروا هذا عندما نجحت الثورات فى إسقاط الأنظمة.

طالب المتظاهرون السياسيون فى الأنظمة الملكية بإصلاح النظم تحت إدارة نفس الحكام، ودعا بعضهم إلى التحول إلى مَلَكية دستورية، والبعض الآخر لكتفى بالوعد بالإصلاح التدريجى.

أما الشعوب التى تعيش فى ظل الأنظمة الجمهورية مثل مصر وتونس فقد أرادوا إسقاط الرئيس ونظامه ولكن لم يكن لديهم أفكار عما يجب فعله بعد ذلك غير المزيد من الدعوات للعدالة الاجتماعية. لم يكن لديهم فكرة بسيطة حول ما يجب القيام به ولم تُوجِدْ لهم الثورات عصًا سحرية لإصلاح الاقتصاد أو التغلب على الفقر، أو حتى كيفية الحصول على الحرية فى ظل فوضى عارمة.

بعد انتهاء التظاهر والثورة، ذهب المجموع الأصيل (genuine) إلى منازلهم وتبقى المحرضون والمستفيدون.

والحقيقة أن مصر وتونس بالذات كانتا تقفان على مرتبة عالية من توجه اقتصادى سليم زاد من النمو والتنمية، وكان ممكنا أن يؤدى إلى طفرات اقتصادية عملاقة.

على أرض الواقع، الجماعات اليسارية والنقابات أرادت أجورًا أعلى وتثبيت توظيفات حكومية، وإلغاء صفقات الخصخصة.

أما الإسلاميون المتشددون، فقد كانوا أكثر اهتمامًا بصورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة من خلال تفسيراتهم، وسعوا لملء الفراغ السياسى الذى تخلفه الثورات، وكان ذلك معدًا من قبل الأحداث بشكل نسبى أو كامل وبتأييد من أجهزة مخابرات غربية.

كان الشكل الذى فرضته أمريكا والغرب فى الدول التى حدثت فيها ثورات هو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، (الخيال وازدواجية المعايير) معتبرين أن الديمقراطية هى فقط صناديق الاقتراع، علمًا بأن ما يسبق ويلى عملية التصويت والانتخابات ملىء بالخداع الذى نعلم جميعًا أنه يُخرج الديمقراطية من جوهرها، حيث يسيطر عليها من يملك التمويل والتنظم والسلاح فى دولٍ ينتشر فيها الفقر والجهل، تم حقن الفكر السلفى الدينى فى وجدانها لسنوات، أى أن نتيجة الانتخابات فى هذه الظروف تكون محددة سلفًا.

السؤال هو: هل الربيع العربى نجاح أم فشل؟

ومع تدفق المعلومات عبر الإنترنت، وإتاحة مواقع اليوتيوب لأعداد ضخمة من الفيديوهات التى تحتوى على وقائع مُفترضة وأخبار متنوعة، تجعل من كل شخص بطلًا أو شريرًا، فالخلط بين الوهم والحقيقة أصبح عميقا كما لم يكن من قبل، فمع هذا الكم الهائل من التسريبات أصبح الناس يعيدون النظر فيما يرونه بسبب تعرضهم لأخبار متعارضة ومتناقضة، وربما أيضا لفقدان الثقة فى كل ما يقدم إليهم.

الصعوبة الآن (٢٠١٥) أصبحت تأكيد الحقيقة وسط الكثير من الخداع، والشائعات، والمزاعم والأكاذيب والدعاية والدعاية المضادة، فلا تستطيع أن تعرف ما هى المؤامرة وما هى الصدفة.

هذا جزء من محاضرتى حول الربيع العربى أمام مجموعة من السياسيين من مختلف دول أوروبا فى منتدى مونت كارلو السياسى عام ٢٠١٥، وأعيد نشره الآن وأفكر بعد سبع سنوات من اللقاء و١٢ سنة من الثورة، هل ما زال رأيى هو هو أم تغير؟

كيف نقيس الحدث؟ هذا هو السؤال…

بأحداثه أم بنتائجه أم بأثره المستدام؟!

بعد ١٢ سنة، هل نحن أفضل اقتصاديًا؟

هل زادت رفاهة الشعوب، وأصبحت أكثر سعادة؟

هل تم القضاء على أسباب ثورة يناير، التى انتفض شباب مصر الجميل أثناءها من أجل العِزة والكرامة والعدالة قبل اختطافها من الإخوان المسلمين؟!

هل حددنا أساسًا أسباب الثورة؟ هل يمكننا تجنب تكرار أثرها السلبى والبناء عِلى أثرها الإيجابي؟

ما هى المؤسسات التى كانت مصب غضب الجماهير فى يناير؟

فى رأيى كانت الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة.. الحزب الوطنى اختفى، فهل ظهر له مماثل، أو بديل؟. البدائل التى ظهرت كرتونية وبلا مضمون والكل يعلم ذلك.

للعلم، أنا من المساندين والفاهمين لأهمية جهاز أمن الدولة، لأنه عقل مؤسسة الأمن، كما كنت أفهم من حماى السياسى الفاضل حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، وأنه ليس أداة فى يد أى نظام حكم ضد معارضيه. مهمة هذا الجهاز الهام هو حماية الدستور وأمن البلاد بفهم وعقل وتحليل وتدبير، وجرس الإنذار للسلطة التنفيذية بما يدور خلف الستائر من مؤمرات ضد الاستقرار، وأفراده مؤهلون لذلك بحكم تدريب وإعداد أعلم أنهم يمرون به.

أجد أحيانا أن الدروس التى تعلمتها من يناير، تَعلم غيرى عكسها!!.. بل يكررون فعل نفس الشىء فى انتظار نتائج مختلفة.

كنت أظن أن مساحة الحريات كانت ضئيلة، وتداول السلطة شرعيًا كان مستحيلًا، وفَهَم غيرى أن هذه المساحة الضئيلة هى التى شجعت الناس على الثورة، ويجب إغلاق منافذها حتى لا تتكرر.

أكتب ذلك الآن، وأنا أرى تحريك جماهيرى فى السوشيال ميديا يسوق المجتمع نحو تصلب ثقافى جديد. وحسب نظرية چوستاف ليبون، يتضح أمامى خَلقْ جديد لموجة خطيرة ضد الدولة المدنية الحديثة، تختبر الوجدان السياسى الدينى الإخوانى. تيار يدفع نحو وأد الفنون والثقافة والتنوير، ولا يسمح بالاختلاف فى الرأى باستخدام نظرية قيادة القطيع والتلاعب بعواطفهم الدينية، وبتخاذل من الدولة تعليميًا وثقافيًا وإعلاميًا أمام ذلك كما حدث تاريخيًا من قبل أكثر من مرة.. فى رأيى أن التيار الإسلامى السياسى يختبر أرضية معركته القادمة خاصة بعدما بدأ مصنع الرجعية والتطرف يغلق أبوابه فى الخليج ولكن الوكلاء يجدون أرضية صالحة فى مصر للأسف، فالحذر الحذر.

الطريق الوحيد هو الدولة المدنية الحديثة ومساندة تيار التنوير والحداثة فعلا وليس كلامًا.

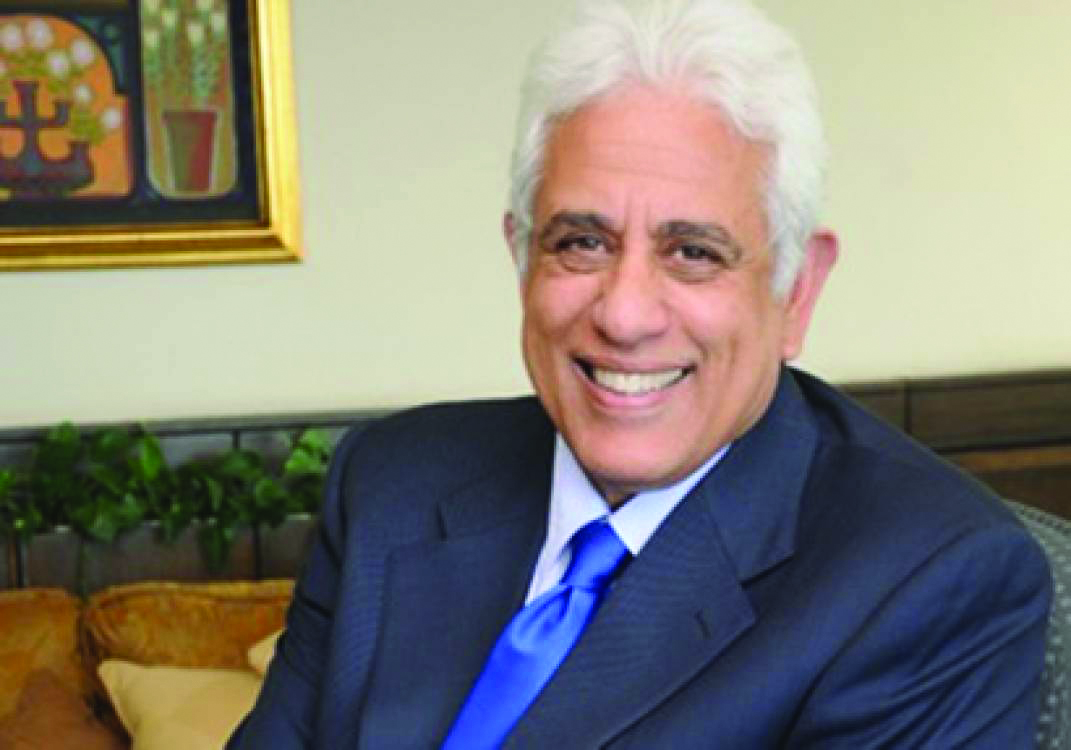

معلومات عن الكاتب

د. حسام بدراوى أستاذ جامعى ومفكر مصرى، تميز برؤيته الشاملة فى عدة مجالات، من أهمها مجال إصلاح التعليم من خلال وضعه لمنظومة تعليميه متكاملة ترتقى بالمعرفة والبحث العلمى فى مصر.. يناقش، هنا، ما جرى فى يناير 2011 من خلال رؤيته التى طرحها منذ سنوات فى منتدى بمونت كارلو.

بالعربي

بالعربي