ما من مرة أراه، إلا أردد

بيتى الشعر ذائعى الصيت لأحمد شوقي، في مرثيته لمصطفى لطفى المنفلوطي، الكاتب الكبير

الذى يغادر الدنيا يوم تعرض الزعيم الشعبى سعد زغلول لمحاولة اغتيال فاشلة:

«اخترت يوم الهولِ يوم وداعِ/ ونعاك في عصف الرياح الناعي

من مات في يوم القيامة لم يجد/ قدما تشيع أو حفاوة ساعي»

يموت عثمان عبدالمنعم

«-1945 2004» في اليوم نفسه الذى يرحل فيه العملاق الفذ محمود مرسي، ومن البدهى أن

يتوارى الاهتمام بغياب الممثل الموهوب قليل الحظ من الشهرة، ذلك أن التركيز كله ينصب

على العملاق مرسي، فيا له من حظ سيئ يطارد الجميل عبدالمنعم حيا وميتا!

مطلوب حيا أو ميتا

على مشارف الأربعين من عمره، يبدأ عثمان رحلته مع السينما. ظهوره الأول

في فيلم «مطلوب حيا أو ميتا»، ١٩٨٤، أما فيلمه الأخير «كيمو وأنتيمو»، فقد عُرض قبل

شهر واحد من وفاته.

بملامحه الغليظة وبدانته غير المتناسقة ونظارته الطبية المقعرة، فضلا عن

الثياب المترهلة والصوت الأجش، قدم عثمان أفلاما تتجاوز الستين. لا يحظى بالبطولة أو

يقترب منها، لكنه صاحب بصمة لا تغيب وشخصية ذات خصوصية وحضور لافت.

على الرغم من ملامحه الشكلية البعيدة عن الجمال، أو ربما الأقرب إلى القبح،

ومع ضرورة التسليم بترهل جسده ومخاصمته للأناقة، ما يدفع إلى الشعور بالنفور. على الرغم

من هذا القيد، تتعدد وجوه عثمان ولا يقع في هاوية النمطية المتكئة على طبيعة الملامح

والتكوين الجسدي. مصر لا يسكنها رجال فاتنون مسلحون بالوسامة والرشاقة والأناقة، والأغلبية

العظمى من المصريين يمكن تصنيفهم في قائمة العاديين من الناس، وعن هؤلاء يعبر عثمان

عبدالمنعم عندما يجسد شخصيات الجزار والفكهانى والميكانيكى والتُربى والقهوجى والمجذوب

والتاجر الصغير والمأذون وإمام الزاوية والشاويش في الشرطة والجيش، بل إنه يتجاوز المهن

الشعبية التقليدية السابقة، فإذا به مدير الأمن في «زوجة رجل مهم»، والطبيب في «دسوقى

أفندى في المصيف»، ورجل الأعمال وثيق الصلة بالسياسة في «موعد مع الرئيس»، والمحامى

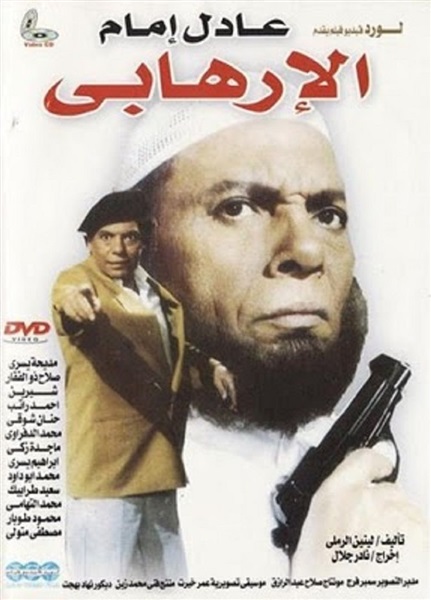

اليسارى في «عودة مواطن»، وأستاذ الجامعة في «الإرهابي» و«أيام السادات».

قد يُقال للوهلة الأولى إن الممثل القدير لا يملك ما يوحى بهيبة مدير الأمن

ورصانة الأستاذ الجامعى وتأنق رجال الأعمال، لكن أسلوبه في الأداء يبرهن على حقيقة

أن شاغلى الوظائف المشار إليها ليسوا كتلة واحدة متجانسة.

رجل تحت الطلب

الدكتور مصطفى عبدالرحمن، أستاذ الفلسفة في «الإرهابي»، يكتب في مذكراته

المسروقة كلمات رقيقة وقصائد حالمة توحى بشخصية رومانسية، وعند ظهوره تتجلى المفارقة

اللافتة بين رؤاه النظرية وشكله الواقعي، بل إن لغته ونبرة صوته أقرب إلى الغلظة وهو

يقول: «دى كراستى اللى باكتب فيها الخواطر بتاعتي.. جبتوها منين».

ما أكثر الشعراء والمثقفين الذين يتسمون بالجفاف المغاير لما يكتبون، فلماذا

لا يكون عثمان عبدالمنعم معبرا عن القطاع الذى يعرفه الواقع؟. تتجلى براعة عثمان المتمكن

في قدرته على تجاوز الصورة النمطية للشخصيات التى يجسدها، ذلك أنه يفرض قانونه ولا

يخضع للقوانين سابقة التجهيز، وهذا ما نجده في شخصية المأذون كما يقدمها في «رجل تحت

الطلب»، وشيخ الغجر الشرس المتنمر في «قلب الليل».

شخصية المأذون في «زوج تحت الطلب» ١٩٨٥، تنبئ عن ميلاد ممثل ذى أدوات مختلفة،

تحتاجها السينما المصرية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين. عربيته الفصحى، كأنه عبدالمنعم

إبراهيم، ولغة الجسد التى تتحالف مع الزى الأزهرى في تناغم وانسجام، والصوت الملون

متعدد الطبقات الذى يعلو وينخفض معبرا عن سمات يكتمل بها المشهد الكوميدى البعيد عن

الفجاجة والابتذال. تصل براعة عثمان إلى الذروة عندما يهمس للمحلل ممدوح، عادل إمام،

شارحا الموقف الشرعى الصحيح كما ينبغى أن يكون. لا يردد كلمات الحوار المكتوب بشكل

مصنوع يغلفه الافتعال كما قد يفعل غيره، لكنه يضيف إليه بحركة الجسد وطبقة الصوت وتعبير

العينين. في المبارزة الثنائية مع عادل إمام، يتفوق عثمان ويحتل صدارة المشهد، ذلك

أنه القائم بالفعل والمبادرة.

قلب الليل

بعد عامين من اقتحام ساحة السينما، تتشكل محاور المدرسة التى ينتمى إليها

عثمان، وفى أفلامه التالية يتبلور توجهه الذى يتمثل في النزعة الاستقلالية البعيدة

عن التقليد ومحاكاة سابقيه، وليس أدل على ذلك من أدائه الفريد المتميز في «قلب الليل».

في «قلب الليل» ١٩٨٩، يتوهج عثمان عبدالمنعم في تجسيد شخصية زعيم الشر

الغجرى الذى يفرض سطوته بقوة لا تقتصر على العضلات والقدرة على البطش وإلحاق الأذى،

ذلك أن الزعامة عنده قوامها طغيان الحضور وهيمنة الهيبة. يسخر من اللغة الرقيقة المهذبة

لجعفر الراوي، نور الشريف، ويتأفف من بلاغته المتقعرة. يختصر موقفه في كلمتين تنطلقان

كالرصاص القاتل: «إيه يا أخويا؟».

في نبرة التساؤل الاستنكارية، المدعمة بصوت يغلّفه الجفاء، ما ينم عن ضراوة

الشر الذى يسكنه، وفى ثقة الأقوياء التى يشرح بها فلسفته العملية ما يكفى لالتهام من

يحاورانه مسكونين بالخوف والضعف وقلة الحيلة: «إحنا بتوع ربنا.. هو مش ربنا بيسلط أبدان

على أبدان؟.. إحنا بقى الأبدان اللى بتتسلط على المغفلين اللى زيكو».

عملقة الجسد وحدها لا تصنع زعيما شرسا، والمعيار الأهم يتمثل في هالة الشر

التى يعبر عنها عثمان بتعبيرات وجهه والسعال وجفاف النظرات واللغة الفظة الخشنة التى

تتحول مع صوته الأجش المخيف إلى أداة للحصار وفرض السيادة. الزواج عنده ليس إلا صفقة

سريعة الإنجاز، وفى مشهد الطلاق يكشف الموهوب عثمان عن معنى الشراسة التى يترجمها بكل

ذرة من جسده، وصولا إلى الصفعة المباغتة المدوية التى يوجهها لمحمود الجندي، شكرون

صديق جعفر المقرب، كأنها علامة إسدال الستار. وجه عثمان وهو يطلب حضور المأذون، ترجمة

فنية عملية لثقة مفرطة تجعل من نهاية المشهد ضرورة حتمية.

هستيريا

ثمة أدوار لا تُنسى في مسيرة عثمان عبدالمنعم السينمائية، ومن ينسى المشهد

القصير المؤثر في «هستيريا»؟. الزواج من طفلة، والاحتفال بالزفاف يحييه المطرب زين،

أحمد زكي، في مركب نيلي. ثياب عثمان ومداعبته الخشنة للعروس، تجسيد عملى صامت للمفارقة

المأساوية التى يتفاعل معها المطرب بطريقته الساخرة الموجعة: «ما راح زمانك ويا زماني..

عمر اللى فات ما هيرجع تاني». عندئذ يتحول العريس عثمان إلى كتلة مشتعلة من الغضب والاستياء،

والجسد القلق مع تقلبات الوجه أدواته الأهم في التعبير، ثم يندفع إلى المشاجرة: «دا

يقصدنى أنا.. مش عايزك تغنيلى يا أخويا».

بنقوده، شأن الطفيليين جميعا، يغرى صاحب المركب للتخلص من المطرب. يشترى

العروس الطفلة والفرحة الوهمية والانتقام من الخصوم، معبرا بسلوكه هذا عن طبقة تتجاوز

الأفراد، وهل غير عثمان من يصلح لدور كهذا؟

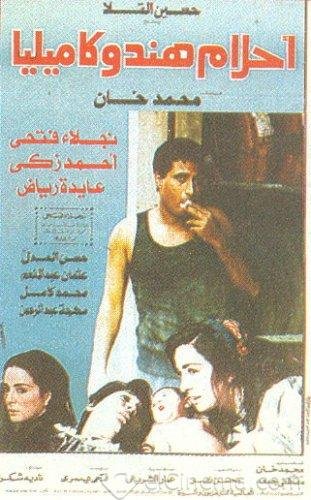

زيجة أخرى قوامها التنافر وغياب الانسجام في «أحلام هند وكاميليا»، حيث

قاع المجتمع المصرى المزدحم بالمهمشين المسحوقين. الخادمة المطلقة كاميليا، نجلاء فتحي،

تتزوج مجددا من عثمان، المسرف في البخل والنزعة الحسية منزوعة الرحمة، ويا لها من حياة

تعيسة: «قبل الجواز كنت خدامة بأجرة.. دلوقت خدامة ببلاش».

دور عثمان قصير على الصعيد الكمي، لكن الممثل المتمكن يتألق بفضل اقتحامه

الواعى لأعماق الشخصية، حيث المزيج المعقد من مشاعر الجانى والضحية، ذلك أن الأمر يقترن

بالخلل الاجتماعي العام، ولا معنى لإدانة الفرد. قد يكون صحيحا أن المشاهد يندفع لكراهية

عثمان وجلافته الفظة، لكن الصحيح أيضا أنه قد يستوعب الدوافع الموضوعية التى لا تعنى

الدفاع عن سلوكه بقدر الاقتراب من التفسير والتبرير لاحتراف القسوة. كل ما فيه منفر

غير إنسانى على نحو ما، لكنه «شقيان» وفق تعبيره.

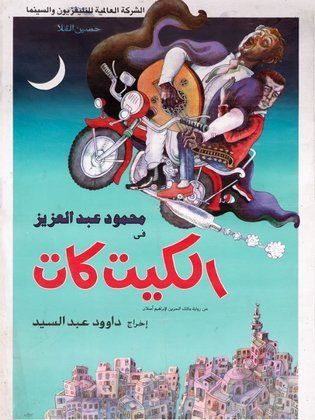

عثمان عبدالمنعم صاحب الجراج، الطيب الشهم في «مستر كاراتيه»، والجار الفضولى صانع المرح بعبارته التى تمثل علامة شخصيته: «تُشكر يا ذوق» في «بطل من ورق»، أما القمة التى يصل إليها في «الكيت كات» و«دماء على الأسفلت» فتضمن له مكانا ومكانة في تاريخ السينما المصرية.

المعلم عطية

المعلم عطية، صاحب القهوة الشعبية في «الكيت كات»، لا يرغب في التخلى عن

العمل الذى لا يعرف سواه، لكنه لا يملك من القوة ما يؤهله لمواجهة سلبية الشيخ حسنى

وشراسة المعلم صبحى الفرارجي. يرفض ما يُعرض عليه، ثم يجبره التحرش العنيف على الاستسلام

مضطرا. في مشهد شجنى قوامه الحسرة والتعب، ينوب وجهه الحزين المرهق عن لسانه، ويبوح

للشيخ حسنى بما يعتمل في أعماقه من وجع: «أنا خلاص ها أخلى القهوة الليلادي.. أنا زعلان

ومقهور.. لكن ما باليد حيلة».

لا يملك إلا أن يخلى القهوة ويراقب أطلال عمره حسيرا، فلا سلاح يعينه،

مثله في ذلك مثل البسطاء قليلى الحيلة، في مواجهة صغار الطغاة، فضلا عن كبارهم.

هكذا قدرك يا عثمان

يموت عثمان يوم الهول فلا يلتفت الكثيرون إلى غيابه، ولو أنه مات في غير

يوم الهول، ما تغير مسار الإهمال واللامبالاة. إنه قدر البسطاء والمهمشين وعباقرة الظل،

في التمثيل وغيره من الساحات:

الظلم في الحياة والموت..

المعلم عطية، صاحب القهوة الشعبية في «الكيت كات»، لا يرغب في التخلى عن

العمل الذى لا يعرف سواه، لكنه لا يملك من القوة ما يؤهله لمواجهة سلبية الشيخ حسنى

وشراسة المعلم صبحى الفرارجي. يرفض ما يُعرض عليه، ثم يجبره التحرش العنيف على الاستسلام

مضطرا. في مشهد شجنى قوامه الحسرة والتعب، ينوب وجهه الحزين المرهق عن لسانه، ويبوح

للشيخ حسنى بما يعتمل في أعماقه من وجع: «أنا خلاص ها أخلى القهوة الليلادي.. أنا زعلان

ومقهور.. لكن ما باليد حيلة».